Lettre d'information

La création de l’ONU

- Partager sur Facebook

- Partager sur Twitter

- Partager par email

- Copier dans le presse-papier

Il y a 70 ans, le 26 juin 1945, était signée la charte des Nations unies à San Francisco. Ce texte fondateur de la nouvelle institution internationale à laquelle adhérèrent 51 états devait garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale.

Instrument constitutif de l’Organisation des Nations unies, la Charte est le fruit d’un long processus dont les grandes lignes sont déjà esquissées avant la fin de la guerre, en octobre 1944. Elle est adoptée le 26 juin 1945 par 50 États signataires (la Pologne la signa plus tard mais fait néanmoins partie des États membres originels) et entre en vigueur le 24 octobre 1945. Le préambule de la Charte témoigne de l’immense espoir que les nations nourrissent envers ce nouvel instrument international : " Nous, peuples des nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande [...] avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins [...] ".

Un projet si ambitieux ne pouvait manquer de faire ressurgir de nombreuses divergences de vue, d’autant que la Charte définissait un nouvel ordre mondial reposant sur une hiérarchie issue de la guerre. Ainsi, promouvoir le déploiement d’un système global de résolution des conflits remettait en cause des organisations régionales pourtant génératrices de stabilité dans de larges zones du globe. Ne pouvant être simplement absorbées, ces dernières virent leur rôle confirmé (article 52 de la Charte) et purent obtenir le statut d’observateur, à condition toutefois que leurs buts soient conformes à ceux des Nations unies. De même, la mise en place de la Cour internationale de justice (CIJ, article 92) ne fit pas l’unanimité et en définitive, il fut décidé que les pays membres ne seraient pas obligés d’en reconnaître la compétence. Ainsi, l’activité juridictionnelle de la CIJ restait tributaire du consentement des États, ce qui en limita considérablement les moyens. Mais surtout, malgré le principe démocratique "un pays, une voix" observé tant à l’Assemblée général qu’au Conseil de sécurité, ce fut la question du droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Royaume-Uni, États-Unis, Union soviétique, Chine et France) qui fit l’objet des discussions les plus âpres. Beaucoup voyaient dans cette disposition l’expression d’un arbitraire contraire à l’esprit même du préambule de la Charte. En imposant cette disposition, en en faisant même la pierre angulaire de la nouvelle organisation, les "Cinq Grands" se présentaient comme les nouveaux chefs de file de l’humanité. Cette légitimité s’appuyait sur le principe de responsabilité et sur la réalité issue de la guerre. Cependant elle était discutable, les autres pays pouvant craindre que le système ne fut taillé que pour protéger les intérêts des "Grands". La logique de guerre froide qui s’imposa à partir de 1947, puis la guerre de Corée allaient bientôt montrer quelques-unes des limites de cette organisation, qui aujourd’hui encore fait débat, d’autant que les lignes de force de 1945 ne sont plus celles du monde actuel.

À ce jour, l’Organisation des Nations unies regroupe 193 États membres sur les 197 États reconnus. Maintenir la paix et la sécurité internationales, garantir le droit international, interdire le recours à la force et obliger à un règlement pacifique des antagonismes, promouvoir le développement durable, fournir de l’aide humanitaire et protéger les droits de l’homme, tels sont les principes et missions fixés par la Charte des Nations unies. Depuis soixante-dix ans, l’ONU dispose d’une force militaire d’intervention, les "Casques bleus" et agit dans ce sens en faveur de la paix partout dans le monde. Alors que le président américain Truman promettait dans son discours de clôture, en 1945, "une victoire contre la guerre elle-même...", il reste en effet beaucoup de chemin à parcourir.

En savoir plus

www.un.org/fr

Articles de la revue

Après la guerre, quelle Europe ?

Avril 1948-septembre 1951 : le plan Marshall

Mauve Carbonell

Docteur en histoire, chercheur à l’ESPE d’Aix-Marseille et membre de l’équipe pédagogique du Master Etudes européennes d’Aix-Marseille Université, Mauve Carbonell revient sur les raisons qui ont présidé au renouveau de l’idée européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

81. La création de l'ONU

Description

Qu'est-ce que l'ONU ?

Pourquoi cette organisation a-t-elle été créée et dans quel contexte ?

Et surtout, pourquoi est-elle régulièrement paralysée dans son action ?

Toutes les réponses dans cet épisode !

#3ème #Terminale

✉️ Contact : [email protected]

https://podcasts.toutsavoir.fr/stephane-genet-t-qui-en-histoire/

Suivez le podcast sur les réseaux sociaux

Instagram : @tasquienhistoire Twitter : @AsHistoire

Tiktok : @tasquienhistoire

Facebook : https://www.facebook.com/TasQuiEnHistoire

Credits Son

24 octobre 1945 : Naissance de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

@Gouvernement

https://www.youtube.com/watch?v=DU6yIdHo_04

Musique Épique Cinématique: Stratégie / Réflexion | Musique Libre de Droit

@PLUME - Musique Libre de Droit

Titre: Video Game Blockbuster

Auteur: Rafael Krux

https://www.youtube.com/watch?v=RLBpoIJxIVA

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

You may also like

![dissertation sur la creation de l'onu [SPECIAL] Avec "CultureG" : D'où vient l'expression "être limogé" ? cover](https://image.ausha.co/8pEw56DIsLVYAoQJW6cjuvaauMiopUUdgE8q4xZF_400x400.jpeg)

[SPECIAL] Avec "CultureG" : D'où vient l'expression "être limogé" ?

99. Le débarquement de Normandie : le 6 juin 1944

97. Le siècle des Lumières

![dissertation sur la creation de l'onu [REDIFFUSION] 83. La révolution des oeillets au Portugal cover](https://image.ausha.co/8pEw56DIsLVYAoQJW6cjuvaauMiopUUdgE8q4xZF_400x400.jpeg)

[REDIFFUSION] 83. La révolution des oeillets au Portugal

96. Le génocide des Tutsis au Rwanda

Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique

Accueil Numéros 142 DOSSIER Introduction : Que fait l’ONU ? D...

Introduction : Que fait l’ONU ? Droit d’inventaire

Entrées d’index, mots-clés : , keywords: , schlagwortindex: , palabras claves: , texte intégral.

- 1 La nation doit être dissociée de l’État, structure juridique d’organisation d’une population qui ne (...)

2 Préambule de la Charte des Nations unies.

1 Au soir du 25 juin 1945, à l’Opera House de San Francisco, la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) est adoptée à l’unanimité par les représentants de cinquante États membres fondateurs et saluée par les acclamations de 3 000 personnes. Mais l’« organisation des nations 1 » vient de loin, du jus gentium romain au « droit des gens », pour se terminer par un fameux « Nous, peuples des nations unies 2 ».

- 3 Notable qui, dans une ville grecque, a la charge d’aider et de protéger les ressortissants d’une ci (...)

- 4 Voir Monique et Roland Weyl, La part du droit dans la réalité et dans l’action , Paris, Éditions soc (...)

2 Le monde antique connaissait des relations politiques organisées (Égypte, Mésopotamie, Perse). Au milieu du 5 e siècle, la Grèce posait des jalons, en « civilisant » la guerre entre cités, en instituant le droit d’asile et en donnant un essor nouveau à la protection consulaire avec la création des « proxènes » 3 . L’Empire romain s’attache plutôt à soumettre à des règles juridiques ses rapports avec les peuples étrangers, principalement dans le domaine des affaires. Est ainsi créé le concept de jus gentium, qui tendra à développer les relations qui régissent les rapports des États et des peuples entre eux. Il se compose de règles d’équité, d’usages généralement admis et de conventions consignées dans des traités. Essentiellement droit de la guerre, il règle un rapport de possessions (butin, pillage, rançon, prise maritime) et des traités issus des guerres et élabore quelques principes « d’humanisation » de la guerre (répression des viols, du pillage, etc.) 4 . Ce concept élargi deviendra celui de « droit des gens », qui tend à s’estomper progressivement aujourd’hui.

3 La fin du Moyen Âge voit apparaître l’État anglais avant l’État français. Au 16 e siècle, Jean Bodin pose le principe de la souveraineté de l’État, qu’il assimile à la res publica , afin d’affermir le pouvoir royal. Mais jusqu’au 18 e siècle, les usages internationaux organisent essentiellement la paix, la guerre ou la neutralité.

- 5 Emer de Vattel (1714-1767), Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la condu (...)

4 Après 1648 et les Traités de Westphalie, on assiste au triomphe de la notion d’État souverain, à la recherche de l’équilibre économique et militaire, « cette disposition des choses au moyen de laquelle aucune puissance militaire ne se trouve en état de prédominer absolument 5 ». Il s’agit d’organiser les relations entre des États perçus comme des puissances souveraines, exerçant leurs prérogatives sur des ensembles territoriaux constitués, délimités par des frontières.

5 En 1815 (Traité de Vienne, que l’on peut considérer comme le premier traité international multilatéral), un certain nombre de principes sont acquis : souveraineté, équilibre, nationalité, abandon de la notion de « guerre juste ». C’est un nouveau droit d’essence européenne qui apparaît et qui se renforce au 19 e siècle. Au congrès de Paris (1856), il est déclaré par exemple que « la Turquie doit participer aux avantages du droit public » et que son indépendance et son territoire doivent être respectés. Garantie et médiation sont proposées comme mode de règlement pacifique des différends. Mais apparaît également la notion de « nations civilisées », qui justifiera la colonisation. Les conférences de La Haye (1899 et 1907) tentent une codification des « coutumes » afin de pacifier les rapports entre États et, pour la première fois, « substituer la force du droit au droit de la force ».

6 Selon la belle expression de Maurice Ulrich, l’Humanité , 9, 10 et 11 novembre 2018.

6 Les premières organisations internationales naissent au 19 e siècle avec, par exemple, la Commission centrale sur le Rhin (1831), la Commission sur le Danube (1856), l’Union postale universelle (1874). L’Union interparlementaire (1889) et le Bureau international de la paix (1891) contribuent à l’instauration de la Cour permanente d’arbitrage (tribunal de La Haye, 1897). Mais le projet d’une organisation internationale à vocation universelle en vue d’assurer la paix voit le jour au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand on ne sait « que faire de la paix 6 », avec la création de la Société des nations (SDN), qui sera toutefois fragilisée par la non-adhésion des États-Unis. La création de l’ONU en 1945 veut promouvoir un droit international nouveau, avec l’abolition du droit de guerre, le début de la décolonisation, la consécration du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la reconnaissance internationale des droits de l’homme.

- 7 Pour approfondir cette évolution des relations internationales, nous renvoyons le lecteur à Éric Ca (...)

7 Les organisations internationales n’ont ni territoire particulier, ni population, ni souveraineté – attributs traditionnels des États – et ne sont instituées que par la volonté de ces derniers : leurs compétences – même si elles prétendent à l’universalité – sont donc limitées aux domaines qui leur ont été dévolus par les États membres au moment de leur création. On en dénombrerait aujourd’hui plus de 350. Si ce chiffre peut être considéré comme le signe de la vitalité de la société internationale, ce foisonnement rend difficile une coordination entre des entités travaillant parfois sur des questions voisines. À cet égard, la contribution d’Antoine Pécoud montre que dans le domaine des migrants et réfugiés, trois organisations et autres agences sont entrées en concurrence et présentent « un paysage fragmenté ». Par ailleurs, il y a bien longtemps que le droit international ne se limite plus aux États et aux organisations internationales : les organisations non gouvernementales (ONG), les entreprises, en particulier les multinationales, l’opinion publique mondiale, ont acquis droit de cité 7 .

8 Francis Fukuyama, The end of History and the last man, Avon Books, 1993.

9 Lucien Rapp, « Préface », dans Olivier Blin, Droit international…, ouvrage cité , p. 12-13.

8 La création de l’ONU a donc suscité de grands espoirs. Pourtant, la situation mondiale est aujourd’hui critique : « Nous pensions être entrés durablement dans un monde unipolaire, celui de la pax americana , qui laissa même penser imprudemment à certains que l’Histoire pouvait avoir atteint son terme 8 . Nous voici plongés dans un monde multipolaire, sur lequel aucun des acteurs en place n’a aujourd’hui les moyens d’un leadership » 9 : guerres inter ou intra étatiques, famines et misère, droits fondamentaux bafoués, comme ceux des migrants et réfugiés. La contribution de Chloé Maurel sur le statut et la situation des réfugiés dans le monde est parlante. On voit apparaître de nouveaux murs que l’on croyait avoir définitivement abattus à la fin du siècle dernier.

10 Expression fameuse et répétée du général De Gaulle, reprise par le président Bush.

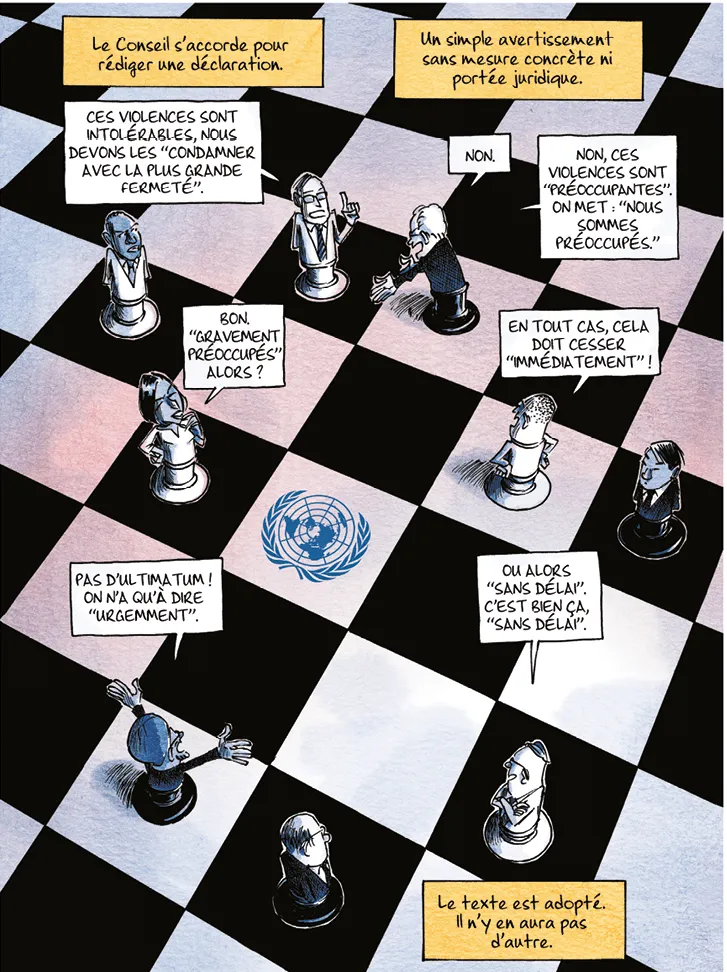

9 Alors, que fait l’ONU ? Est-ce un « machin 10 » ingouvernable, au mieux impuissant, au pire inutile ? Ce n’est pas aussi simple. Cette institution repose sur le concept de « sécurité collective », mis en place dès 1945, qui se fonde sur la responsabilité et la solidarité des États membres.

10 Chacun sait que son siège se situe à New York et fut construit grâce, notamment, à un don de la Fondation Rockefeller. On connaît moins les trois « sièges subsidiaires » à Genève (1946), Vienne (1980) et Nairobi (1996). Six organes principaux sont liés à la structure originaire : le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Secrétariat général, la Cour internationale de justice (qui siège à La Haye), le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle (en sommeil). Une quinzaine d’agences spécialisées sont en fait de véritables organisations autonomes ayant leur propre statut, parmi lesquelles certains sigles (à défaut de connaître leur dénomination exacte et surtout leur action) interpellent notre mémoire : l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et enfin l’ United Nations International Childrens Fund (UNICEF)… Enfin, des « organes subsidiaires » peuvent être créés pour assister l’Assemblée générale dans certains cas : commissions, comités, assemblées et conseils, groupes de travail, groupes d’experts, etc.

11 L’article 39 de la Charte, qui permet au Conseil de sécurité de qualifier une situation (menace contre la paix, rupture de la paix, acte d’agression), a été mis en œuvre une première fois en 1948 (Palestine, évoquée dans la contribution de Sandrine Mansour, qui démontre toutefois les limites des résolutions onusiennes), mais n’a connu une seconde mise en œuvre qu’en 1987 (rupture de la paix entre l’Iran et l’Irak… 7 ans après le début du conflit !).

12 Le Conseil de sécurité peut adopter des mesures coercitives non militaires, telles que l’embargo (Rhodésie en 1966, Irak en 1990 et 2003). L’étape supplémentaire est la mesure coercitive militaire (Corée en 1950, guerre du Golfe en 1991), à chaque fois sous commandement américain et non sous l’autorité du Comité d’état-major, qui existe depuis l’origine et se réunit régulièrement pour constater que son ordre du jour est vide.

- 11 Monique et Roland Weyl, ouvrage cité , p. 313 : « Le principe d’unanimité des grandes puissances ne (...)

13 La paralysie du système découlerait du droit de veto reconnu aux « cinq grands » d’origine, que certains préfèrent dénommer – selon son appellation d’origine – « règle de l’unanimité » 11 , qui étaient persuadés que la sécurité collective reposait sur leur accord : les mesures coercitives ne devaient pas être utilisées contre un membre permanent, au risque de déséquilibrer le noyau dur de la sécurité collective. On attribue à Staline cette expression imagée : le Conseil de sécurité ne doit pas « mettre son groin de porc dans le jardin socialiste ». Mais ensuite, l’utilisation tactique et idéologique de ce droit bloquera l’adoption de nombreuses résolutions : plus de 265 utilisations depuis 1945.

14 Confrontées à ces difficultés, les Nations unies vont « inventer » les opérations de maintien de la paix, « actions non coercitives, adoptées sur de simples recommandations de l’Assemblée ou du Conseil, afin de garantir et d’accompagner la fin des hostilités entre deux États, avec leur consentement. Ces opérations se caractérisent par le déploiement des fameux « casques bleus » : militaires, forces de police, observateurs, civils. Depuis la première opération (Égypte en 1956, qui se prolongera jusqu’en 1967), soixante et onze opérations de ce type ont été menées avec plus ou moins de réussite. Quatorze sont en cours, dont sept en Afrique et quatre au Moyen-Orient. Les contingents de casques bleus permettent toutefois de « limiter les dégâts » humains et matériels des conflits. Ils sont issus majoritairement des pays en développement, sans doute pour des raisons à la fois géopolitiques et financières : les grandes puissances se sont progressivement désengagées de ces opérations. En pratique, l’ONU manque de moyens humains, matériels et financiers (coût annuel de 3 à 4 milliards, moins de 1 % des dépenses militaires mondiales) pour assurer ces opérations dont le nombre s’est accéléré dans les vingt dernières années.

15 La notion de maintien de la paix a évolué. Les principaux conflits ne sont plus étatiques, mais interétatiques (guerres civiles). Une action humanitaire doit être mise en œuvre en parallèle pour venir en aide aux populations civiles : ce sont les « opérations de deuxième génération », comme en Somalie ou au Rwanda. Depuis une dizaine d’années, les « opérations de troisième génération » comportent un volet relatif à la reconstruction (économique, administrative, juridique). Dans sa contribution, Mathilde Leloup évoque à propos du Mali une nouvelle « révolution » possible avec l’ajout de la « protection du patrimoine culturel » : vers des « opérations de quatrième génération » ?

16 Même si elle échoue à empêcher des conflits (Syrie, Yémen, terrorisme), l’ONU ne reste pas inactive. Par exemple, en mars 2019, le Conseil de sécurité a adopté une résolution visant à mettre fin au financement du terrorisme (résolution 2462). Au même moment, le secrétaire général, António Guterres, a appelé les experts en intelligence artificielle à œuvrer pour restreindre le développement de systèmes d’armes autonomes meurtriers. L’ONU développe aujourd’hui également un projet de ville flottante, dénommé Oceanix City , pour accueillir les réfugiés climatiques. L’actuelle présidente de l’Assemblée générale, l’Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, a appelé à ce que 2019 soit l’année de l’action climatique, donc à ce que la communauté internationale agisse pour le climat, dans l’esprit de la COP 21 tenue en 2015.

17 Le bilan est malgré tout très mitigé. Après avoir été paralysée par la guerre froide, l’Organisation semble aujourd’hui, dans le monde multipolaire et instable qui est le nôtre en ce 21 e siècle, marginalisée, impuissante, délégitimée et contournée par des États qui préfèrent agir unilatéralement, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine.

18 Le renforcement de son efficacité est incontestablement conditionné à une réforme à caractère institutionnel. Kofi Annan avait fait des propositions en ce sens en 1997 et certaines avancées ont pu être constatées à partir de 2004. Le défi d’António Guterres est de réformer l’institution : son charisme et son éloquence suffiront-ils ? On pourra se référer aux biographies des deux secrétaires généraux qui terminent ce dossier.

12 Site de la délégation permanente de la France auprès des Nations unies à New York : <https://onu.delegfrance.org/>

13 < https://lejournal.cnrs.fr/>

19 Les idées ne manquent pas. La France, par exemple, propose d’encadrer le recours au veto au Conseil de sécurité : les membres permanents s’engageraient volontairement et collectivement à ne pas y recourir « lorsqu’une situation d’atrocité de masse est constatée, c’est-à-dire les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sur une grande échelle ». Cette initiative, qu’elle porte conjointement avec le Mexique, est soutenue par une centaine de pays 12 . Un ministre allemand a suggéré que l’Union européenne succède à la France pour siéger au Conseil de sécurité. Une annonce qui a fortement déplu à la principale intéressée et qui contrevient surtout à la stratégie des deux pays voisins : ils souhaitent en effet élargir les membres permanents du Conseil à l’Allemagne, mais aussi au Brésil, au Japon, à l’Inde, ainsi qu’à un pays africain qui reste à identifier. En fait, c’est le droit de veto qui est continuellement mis sur la table à travers ces discussions 13 .

- 14 On rappellera que jusqu’en 1971, la Chine fut représentée à l’ONU, et donc au Conseil de sécurité, (...)

20 On a pu se demander également si le fait que chaque État, riche ou pauvre, et quelle que soit sa population, dispose d’une voix à l’Assemblée générale, était bien conforme à l’équité. C’est pourtant une spécificité qui fait de l’ONU l’organisation internationale la plus démocratique du monde, même s’il peut paraître surprenant que la Chine et l’Inde, avec plus d’un milliard d’habitants, n’aient pas plus de poids à l’Assemblée générale que des micro-États comme le Liechtenstein ou le Vanuatu 14 .

21 On évoque encore l’élection de son secrétaire général par la population mondiale (selon quelles modalités ? pour un « présidentialisme » mondial ?), qui lui donnerait certes plus de poids, car on fait souvent remarquer qu’il est davantage « secrétaire » que « général », ou encore la création d’une agence onusienne pour l’environnement, l’élaboration d’un traité pour l’abolition universelle de la peine de mort, un autre pour l’interdiction des paradis fiscaux, la création d’une carte d’identité de citoyen du monde, ou encore d’une taxe mondiale sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté…

- 15 Chloé Maurel, « Trois hommes progressistes aux Nations unies. Interviews de Jean Ziegler, Bernard T (...)

- 16 Chloé Maurel (dir.), dossier : « L’ONU face aux bouleversements du monde », Recherches internationa (...)

- 17 Signalons, par ordre décroissant de date de parution : Anne-Cécile Robert et Romuald Sciora, Qui ve (...)

- 18 Bob Reinalda (dir.), Routledge Handbook of International Organizations , New York, Routledge, 2013, (...)

- 19 L’État dans la mondialisation, colloque de Nancy de la Société française de droit international (SF (...)

20 Olivier Blin, Droit international…, ouvrage cité , p. 67.

- 21 Claude-Albert Colliard, Institutions internationales , Dalloz, 1966, p. 337. Cette affirmation conce (...)

22 Qu’a fait l’ONU ? Le présent dossier, qui s’inscrit dans la continuité de la publication de trois interviews d’acteurs progressistes de l’ONU ( Cahiers d’histoire n°140) 15 , d’un dossier paru dans la revue Recherches internationales 16 et de différents ouvrages sur l’institution, à la fois en français 17 et en anglais 18 , réclame « un droit d’inventaire ». Il entend montrer, à partir de quelques exemples, la diversité de l’action des Nations unies, tout en révélant les limites de la galaxie onusienne. L’ONU mérite qu’on se creuse la tête pour imaginer des améliorations à son fonctionnement et de nouvelles missions pour elle. Mais, pour longtemps encore, les États apparaissent comme l’horizon indépassable de la société internationale 19 (les Palestiniens ne réclament-ils pas un État ?). Ils ont seuls la capacité de créer et d’améliorer « la seconde catégorie » des sujets de droit international : les organisations de droit international 20 et donc… l’ONU, même si « aussi bien à l’Assemblée qu’au Conseil, […] la représentation concerne non pas les peuples ou les nations, mais seulement les gouvernements 21 ».

1 La nation doit être dissociée de l’État, structure juridique d’organisation d’une population qui ne revêt pas les caractères d’une nation, de sorte qu’on peut rencontrer des « États nationaux » qui coïncident avec une nation, des États multinationaux formés de plusieurs nations, des nations divisées en plusieurs États. Le terme est souvent employé sous l’influence de la langue anglaise comme synonyme d’État, tout en mettant l’accent sur la population qui en est la base. C’est le cas du Pacte de la Société des Nations et de la Charte des Nations unies. Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public , Bruxelles, Éditions Bruylant, 2001.

3 Notable qui, dans une ville grecque, a la charge d’aider et de protéger les ressortissants d’une cité étrangère dont il est mandataire.

4 Voir Monique et Roland Weyl, La part du droit dans la réalité et dans l’action , Paris, Éditions sociales, 1968, p. 295 et suivantes.

5 Emer de Vattel (1714-1767), Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Londres, 1758, version intégrale (modernisée) consultable sur le site : < https://fr.m.wikisource.org> .

7 Pour approfondir cette évolution des relations internationales, nous renvoyons le lecteur à Éric Canal-Forgues et Patrick Rambaud, Droit international public, 3 e édition, Paris, Flammarion, coll. « Champs université », 2016 ; Olivier Blin, Droit international public général , Bruxelles, Éditions Bruylant, coll. « Paradigme », 2017.

11 Monique et Roland Weyl, ouvrage cité , p. 313 : « Le principe d’unanimité des grandes puissances ne permet la mise en jeu de l’autorité internationale que dans les cas où l’accord des grandes puissances de systèmes différents confirme qu’il ne s’agit pas d’une option pour le système de l’une d’elles ».

14 On rappellera que jusqu’en 1971, la Chine fut représentée à l’ONU, et donc au Conseil de sécurité, par la République de Chine, c’est-à-dire Taïwan (23 millions d’habitants), année au cours de laquelle la République populaire de Chine (1,3 milliard d’habitants) la remplaça.

15 Chloé Maurel, « Trois hommes progressistes aux Nations unies. Interviews de Jean Ziegler, Bernard Thibault, et Carlos Lopes », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 140, 2018.

16 Chloé Maurel (dir.), dossier : « L’ONU face aux bouleversements du monde », Recherches internationales , n° 113, janvier-mars 2019.

17 Signalons, par ordre décroissant de date de parution : Anne-Cécile Robert et Romuald Sciora, Qui veut la mort de l’ONU ? Du Rwanda à la Syrie, histoire d’un sabotage , Paris, Eyrolles, 2018 ; Chloé Maurel, Une brève histoire de l’ONU au fil de ses dirigeants , Paris, Éditions du Croquant, 2017 ; Jean-Marc de La Sablière, Indispensable ONU , Paris, Plon, 2017 ; Chloé Maurel, Histoire des idées des Nations unies. L’ONU en 20 notions , Paris, L’Harmattan, 2015 ; Yves Berthelot et Jean-Michel Jakobowicz, L’ONU pour les nuls , Paris, First, 2010 ; Romuald Sciora et Annick Stevenson, Planète ONU. Les Nations unies face aux défis du XXI e siècle , Paris, Tricorne/Le Monde diplomatique, 2009 ; Romuald Sciora (dir.), À la maison de verre. L’ONU et ses Secrétaires généraux , Paris, Saint-Simon, 2006.

18 Bob Reinalda (dir.), Routledge Handbook of International Organizations , New York, Routledge, 2013, 549 p ; Bob Reinalda, Routledge History of International Organizations. From 1815 to the Present Day , New York, Routledge, 2009, 846 p. ; Thomas G. Weiss (dir.), The Oxford Handbook on the United Nations , Oxford, Oxford Handbooks, 2018, 1024 p. Ce volume fait suite au projet « Intellectual History of the United Nations » mené par Thomas G. Weiss, Louis Emmerij, Richard Jolly et d’autres chercheurs américains, qui a donné lieu à la publication de 17 ouvrages sur les Nations unies dans les années 2000. Liste des ouvrages sur le site : <http://www.unhistory.org/publications/>.

19 L’État dans la mondialisation, colloque de Nancy de la Société française de droit international (SFDI), Paris, Pedone, 2013. En particulier Serge Sur, « Conclusions générales », p. 573-587.

21 Claude-Albert Colliard, Institutions internationales , Dalloz, 1966, p. 337. Cette affirmation concerne la SDN, mais peut s’appliquer, malheureusement, à l’ONU.

Pour citer cet article

Référence papier.

Chloé Maurel et Georges Vayrou , « Introduction : Que fait l’ONU ? Droit d’inventaire » , Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 142 | 2019, 11-18.

Référence électronique

Chloé Maurel et Georges Vayrou , « Introduction : Que fait l’ONU ? Droit d’inventaire » , Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 142 | 2019, mis en ligne le 01 juillet 2019 , consulté le 29 mai 2024 . URL : http://journals.openedition.org/chrhc/10358 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.10358

Chloé Maurel

Articles du même auteur.

- Des remises de prix marquantes aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2022 [Texte intégral] Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 157 | 2023

- De récentes recherches féministes outre-Atlantique sur des femmes antillaises pionnières [Texte intégral] Les sœurs Nardal, des intellectuelles précurseuses de la négritude et du panafricanisme entre Paris et la Martinique au 20 e siècle Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 156 | 2023

- Borgen : féminisme, environnement, géopolitique autour du Groenland [Texte intégral] À propos de Borgen, le pouvoir et la gloire , série danoise créée par Adam Price, 2022, 8 x 60 min. (à la demande sur Netflix). Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 155 | 2022

- Sandrine Kott, Organiser le monde. Une autre histoire de la guerre froide [Texte intégral] Paris, Seuil, 2021, 321 p. Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 155 | 2022

- Guillaume Blanc, Décolonisations. Histoires situées d’Afrique et d’Asie (XIX e -XXI e siècle) [Texte intégral] Paris, Seuil, coll. « Points », 2022, 544 p. Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 153 | 2022

- L’Unesco et les Routes de la soie. Entre enjeux scientifiques, culturels et géopolitiques [Texte intégral] Analyse de deux projets de l’Unesco : Histoire des civilisations de l’Asie centrale (1976-2005) et Routes de la soi e (1988-1997) Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 152 | 2022

- Tous les textes...

Georges Vayrou

- Bertrand Tillier, La Disgrâce des statues. Essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution française à Black Lives Matter [Texte intégral] Paris, Payot, 2022, 304 p. Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 157 | 2023

- Une militante à (re)découvrir : Véra Starkoff (1867-1923) [Texte intégral] Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 143 | 2019

- Le Traité de Versailles dans ses meubles [Texte intégral] Exposition Le Traité de Versailles, le centenaire de la signature, musée des Beaux-arts d’Arras, du 28 juin au 11 novembre 2019. Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 143 | 2019

- António Guterres à la tête de l’ONU, « le job le plus difficile du monde » [Texte intégral] Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 142 | 2019

- Marc Braham et Guillaume Carré, Les maisons en fer Duclos. Une expérience première ? [Texte intégral] Virton, Imprimerie Michel frères, 2017, 178 p. Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 140 | 2018

- 2 regards sur l’Expo 37 [Texte intégral] Paru dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique , 135 | 2017

Droits d’auteur

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0 . Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

- Chronologie

Présentation

- Comité de rédaction

- Politique éditoriale

- Préconisations aux auteurs

- Numéros parus

- Dossiers à paraître

- Commander des numéros

- Association des Amis des Cahiers d'histoire

Numéros en texte intégral

- 2023 156 | 157 | 158

- 2022 152 | 153 | 154 | 155

- 2021 148 | 149 | 150 | 151

- 2020 145 | 146 | 147

- 2019 141 | 142 | 143 | 144

- 2018 138 | 139 | 140

- 2017 134 | 135 | 136 | 137

- 2016 130 | 131 | 132 | 133

- 2015 126 | 127 | 128 | 129

- 2014 122 | 123 | 124 | 125

- 2013 120 | 121

- 2012 118 | 119

- 2011 114 | 115 | 116-117

- 2010 111 | 112-113

- 2009 107 | 108 | 109 | 110

- 2008 103 | 104 | 105-106

- 2007 100 | 101 | 102

- 2006 98 | 99

- 2005 94-95 | 96-97

- 2003 90-91 | 92

- 2002 86 | 87 | 88 | 89

- 2001 84 | 85

Tous les numéros

- Événements passés

- Événements à venir

Sites partenaires et amis

- Associations partenaires

- Revues partenaires

Informations

- Mentions légales & crédits

- Politiques de publication

Suivez-nous

Lettres d’information

- La Lettre d’OpenEdition

Affiliations/partenaires

ISSN électronique 2102-5916

Voir la notice dans le catalogue OpenEdition

Plan du site – Mentions légales & crédits – Contacts – Flux de syndication

Politique de confidentialité – Gestion des cookies – Signaler un problème

Nous adhérons à OpenEdition – Édité avec Lodel – Accès réservé

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search

- Défense et Sécurité

- Equilibres internationaux et mondialisation

- Énergie et environnement

- Humanitaire et Développement

- Enjeux de société

- Sport et relations internationales

- Aires régionales

- Industrie de défense et de sécurité

- Europe, stratégie, sécurité

- Géopolitique et Entreprises

- Climat, énergie et sécurité

- Sport et géopolitique

- Amérique latine / Caraïbe

- Asie-Pacifique

- Moyen-Orient/Afrique du Nord

L’ONU, un mécanisme imparfait mais indispensable

Géopolitique : comment sortir du labyrinthe ? Avec Amin Maalouf Par Pascal Boniface 29.05.2024

Semiconductors Are the Achilles Heel of AI Giants By Rémi Bourgeot, economist and engineer, Associate Research Fellow at IRIS, and Estelle Prin, Founder of the Semiconductors Observatory 23.05.2024

Les semi-conducteurs sont le talon d’Achille des géants de l’IA par Rémi Bourgeot, économiste et ingénieur, chercheur associé à l’IRIS et Estelle Prin, fondatrice de l’Observatoire des semi-conducteurs

Diplomatie française : le franc-parler de Jean-Louis Bourlanges Par Pascal Boniface 22.05.2024

Les BRICS+ : alliance économique ou futur club de matières premières ? Par Emmanuel Hache - Poltechnique insights 14.05.2024

J’ai lu… « Diplomatie française » par Michel Duclos Par Pascal Boniface 13.05.2024

« L’inflation alimentaire est une bonne nouvelle » Interview de Sébastien Abis - France Agricole 07.05.2024

Un monde de conflits. Avec Bertrand Badie | Entretiens géopo Par Pascal Boniface 02.05.2024

France et Sud global, rendez-vous manqué ? Par Jean de Gliniasty - Le Monde diplomatique 01.05.2024

Marine et société civile – Note de synthèse et Rapport complet Interview de Sébastien Abis - Cercle K2 25.04.2024

La demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU Interview de Pascal Boniface - Pour bien comprendre, RCF 18.04.2024

Quelle souveraineté alimentaire dans un monde global ? Entretien avec Lorine Azoulai, chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire, CCFD-Terre Solidaire 16.04.2024

« Les cours du pétrole pourraient progresser de plusieurs dollars » Interview de Francis Perrin - El Moudjahid 14.04.2024

États-Unis / Japon : unis contre Pékin ? Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24 11.04.2024

« Le bal des illusions » – 4 questions à Richard Werly et François d’Alançon Le point de vue de Pascal Boniface

La mondialisation des maladies Interview de Anne Sénéquier - Géographie à la carte, France culture 28.03.2024

Friture sur la ligne entre Berlin et Paris | Les mardis de l’IRIS Par Pascal Boniface , Gaspard Schnitzler 19.03.2024

Mistral AI in Microsoft’s Orbit: Europe’s Catch-Up Remains an Open Challenge Par Rémi Bourgeot 07.03.2024

Mistral dans le giron de Microsoft : le défi du rattrapage européen dans l’IA reste ouvert Par Rémi Bourgeot

Trade and Climate: an Effective Multilateral Cooperation? Le point de vue de Denis Tersen 06.03.2024

Commerce et climat : une coopération multilatérale efficace ? Le point de vue de Denis Tersen

Guerre en Ukraine : les vraies questions Par Pascal Boniface 04.03.2024

À quoi sert la diplomatie ? Avec Hubert Védrine Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, ancien Secrétaire général de l’Élysée et ancien ministre des Affaires étrangères. 28.02.2024

Macron s’en va-t-en guerre ? Par Pascal Boniface 27.02.2024

- Consultance et ÉTudes

- IRIS SUP’

- Formations pro

- L’IRIS

- Documents de l'ONU : Introduction

- Dag Hammarskjöld Library

- Research Guides

- Guides de recherche

- Bibliothèque Dag Hammarskjöld

- Documents de l'ONU

Documentation de l'ONU

- Introduction aux documents de l'ONU

- Comment trouver les documents de l'ONU (en anglais)

- Assemblée générale

- Conseil de sécurité

- Conseil économique et social

- Conseil de tutelle (en anglais)

- Cour internationale de justice (en anglais)

- Secrétariat (en anglais)

- Système des Nations Unies (en anglais)

- Budget ordinaire

- Charte des Nations Unies (en anglais)

- Décolonisation (en anglais)

- Développement

- Désarmement

- Droits de l'homme

- Droit international

- Environnement

- Les membres de l'Organisation des Nations Unies

- Maintien de la paix

- Rechercher les mandats des Nations Unies (en anglais)

- Résolutions de l'Assemblée générale

- Réunions du Conseil de sécurité

- Vétos du Conseil de sécurité

- Introduction

- Cotes des documents

- Communiqués de presse

- Comptes rendus

- Déclarations du président

- Documents officiels

- Résolutions et décisions

- Questions et plus

La Charte des Nations Unies

La Charte des Nations Unies est l'instrument constitutif de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été signée le 26 juin 1945, à San Francisco à la clôture de la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale. Elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

L' État de cet instrument est mis à jour sur le site de la Collection des traités .

Rédaction de la Charte

L'Annuaire 1946-1947, Partie I, Chapitre I comprend un compte rendu détaillé de l'histoire des négociations qui ont conduit à l'adoption de la Charte.

- Histoire des Nations Unies Histoire de la Charte des Nations Unies

Recherche article par article

Publications.

Deux publications présentent les activités de l'Organisation en regard des articles de la Charte. Ces deux publications sont particulièrement utiles aux chercheurs en quête d'informations historiques sur les activités des Nations Unies et de sa documentation y relative.

- Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité Publication qui détaille les délibérations et les actions du Conseil de sécurité. La version en ligne courante est structurée en 10 parties , dont certaines correspondent à un article particulier de la Charte.

Commentaires

Les commentaires sont des ouvrages de référence qui rendent compte du sens du traité. Il y a plusieurs commentaires de la Charte de l'ONU.

En général, les commentaires sont organisés par article de la Charte. Ils contiennent pour chaque article un bref exposé de l'histoire procédurale, une description de la manière dont l'article a été transposé dans la pratique de l'Organisation, et une bibliographie.

- << Précédente: Introduction

- Prochain: Cotes des documents >>

- Dernière mise à jour: Sep 6, 2023 10:37 AM

- URL: https://research.un.org/fr/docs

- Imprimer la page

- Concours Écoles Agro Véto

- Concours Écoles d'ingénieurs

- Concours Écoles de commerce

- Concours Écoles de journalisme

- Concours Enseignement

- Concours Fonction publique : Administration

- Concours Fonction publique : Culture, Patrimoine

- Concours Fonction publique : Défense, Police, Justice

- Concours Fonction publique : Economie, Finances, Douanes, Travail

- Concours Fonction publique : Education, Animation, Sport, Social

- Concours Fonction publique : Technique, Sciences

- Concours IEP /Sciences Po

- Concours Santé Paramédical Social

- Diplômes comptables

- Ecoles d'Art / Architecture

- Réussir à l'université / IAE

- Réussir le Brevet des collèges (DNB)

- Réussir les tests de langues

- Réussir son BTS

- Réussir son BUT

- Les Nations unies de 1945 à nos jours - Corrigé

Selon la charte des Nations unies, l'ONU est destinée à maintenir la paix et la sécurité internationales, et à réaliser la coopération internationale afin de résoudre les problèmes internationaux d'ordres économique, social, intellectuel ou humanitaire…

Votre fiche de révision 2 en 1

- Entraînez-vous avec le sujet

Plan de la fiche

Suggestion de plan, introduction, les autres fiches de révisions, fiche de révision - méthodologie - bac s histoire.

- L'étude de documents

- Comment procéder face à un sujet type ?

- L'analyse de documents graphiques

- Le commentaire d'un seul document

- La dissertation (ou composition)

Exemple d'étude de documents - sujets et corrigés - Bac S Histoire

- La guerre froide des blocs : de l'affrontement à la Détente - Corrigé

- La guerre froide des blocs : de l'affrontement à la Détente - Sujet

Exemples de commentaires d'un document - sujets, exercices et corrigés - Bac S Histoire

- Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1918 - l'exercice

- Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1918 - le corrigé

- Media et opinion publique en France depuis l'affaire Dreyfus - les exercices

- Media et opinion publique en France depuis l'affaire Dreyfus - les corrigés

- La démission de Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev - Corrigé

- La démission de Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev - Sujet

- La conférence de Bandung. Impact et répercussions - Corrigé

- La conférence de Bandung. Impact et répercussions - Sujet

Exemples de dissertations - sujets, exercices et corrigés - Bac S Histoire

- La Chine et le monde depuis 1949 - le corrigé

- Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson - les exercices

- Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson - les corrigés

- La Chine et le monde depuis 1949 - les exercices

- Les Nations unies de 1945 à nos jours - Sujet

- L'Allemagne : puissance européenne, puissance mondiale ? - Corrigé

- L'Allemagne : puissance européenne, puissance mondiale ? - Sujet

- Les transformations économiques & sociales en France depuis 1945 - Corrigé

- Les transformations économiques & sociales en France depuis 1945 - Sujet

- La France entre 1958 et 1973 - Corrigé

- La France entre 1958 et 1973 - Sujet

Fiches de cours - Bac S Histoire

- Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1918 - le cours

- Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson - le cours

- Media et opinion publique en France depuis l'affaire Dreyfus - le cours

- La Chine et le monde depuis 1949 - le cours

- La gouvernance économique mondiale - le cours

- Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 - le cours

Décrochez votre Bac 2024 avec Studyrama !

- Poursuivre ses études après le bac

- Fiches de révision du Bac 2024

- Bac 2024 : les dates et épreuves

- Les sujets et corrigés du Bac 2024

- Que faire avec ou sans le bac...

- Résultats du Bac 2024 : dates, heures et résultats par académies

- Archives du BAC (43 531)

- Art (11 061)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 455)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 270)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 435)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Histoire et Géographie

- / Histoire contemporaine

La création de l'ONU

Par yama0 • 7 Mars 2013 • Cours • 689 Mots (3 Pages) • 1 443 Vues

LA CREATION DE L'ONU

La Société des Nations, créée en 1919 après la Première Guerre mondiale pour préserver une paix chèrement acquise, a manifestement failli à sa mission. Dans le monde de 1945, les Alliés vainqueurs de l'Axe remettent sur le métier l'ouvrage.

I. LA CREATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

• La création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) est évoquée dès 1941 dans la Charte de l'Atlantique, confirmée le 1er janvier 1942 dans la Déclaration des Nations Unies, 26 pays unis dans la lutte contre le nazisme. À la conférence de Téhéran, en 1943, les Alliés s'engagent à créer cette organisation chargée de résoudre pacifiquement les conflits entre États. La conférence de Dumbarton Oaks, en 1944, élabore un projet de charte que la conférence de Yalta finalise en 1945, donnant notamment naissance au Conseil de sécurité et au célèbre droit de veto des grandes puissances.

• L'ONU est créée à la conférence de San Francisco, le 25 juin 1945, par les 50 nations en guerre contre l'Axe, qui en sont donc les membres fondateurs (51 avec la Pologne). Elle commence à fonctionner le 24 octobre 1945, qui devient la journée des Nations Unies. Son siège est fixé à New York, à partir de 1946, marquant ainsi l'engagement des États-Unis dans la nouvelle organisation, contrairement à ce qui s'était passé avec la SDN.

• L'ONU est donc née de la Seconde Guerre mondiale. Les fondateurs en sont les vainqueurs, mais les vaincus sont admis progressivement (Italie en 1955, Japon en 1956, Allemagne en 1973).

II. OBJECTIFS ET STRUCTURE DE L'ONU

• Les quatre buts essentiels de l'ONU sont :

-Maintenir la paix dans le monde ;

-Développer des relations amicales entre les nations ;

-Aider les nations à travailler ensemble pour aider les pauvres à améliorer leur sort, pour vaincre la faim, la maladie, l'analphabétisme et pour encourager chacun à respecter les droits et les libertés d'autrui ;

-Coordonner l'action des nations pour les aider à atteindre ces objectifs.

• L'Assemblée générale est le principal organe délibérant de l'ONU, elle comprend tous les membres (51 en 1945, 193 aujourd'hui). Le Secrétariat s'occupe des tâches quotidiennes : à sa tête, un secrétaire général est le véritable représentant de l'ONU dans le monde. D'autres organismes complètent l'organigramme : le Conseil de sécurité ; la Cour internationale de justice, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas) ; le Conseil de tutelle ; le Conseil économique et social.

• Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales : il s'agit de l'organe exécutif de l'ONU. Il dispose de pouvoirs spécifiques tels que l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. Il rassemble cinq membres permanents (États-Unis, URSS, puis Russie à partir de 1992, Chine, Taïwan jusqu'en 1971, puis Chine populaire, France, Royaume-Uni), dotés du droit de veto, et six membres non permanents (dix depuis

Une organisation internationale : l'ONU

✔ le jugement : je développe mes aptitudes au discernement et à la réflexion critique. ✔ le jugement : je m'informe de manière rigoureuse., vocabulaire, étape 1 comprendre le fonctionnement de l'onu, doc. 1 les missions des casques bleus, doc. 2 les institutions de l'onu, supplément numérique, étape 2 comprendre les missions de l'onu et ses limites, doc. 3 l'onu sur le terrain.

Doc. 4 Le rôle du Conseil de sécurité

Étape 3 rédiger un paragraphe expliquant le rôle, le fonctionnement et les limites de l'onu, doc. 5 une organisation critiquée.

- L'ONU a été créée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.

- Elle est composée de 193 États, représentés au sein de l'Assemblée générale. Elle est dirigée par le Conseil de sécurité, composé de cinq membres permanents. Ce dernier peut prendre des résolutions et décider l'envoi de Casques bleus.

- Les Casques bleus sont la force armée de l'ONU. Ils agissent sur les théâtres de conflits pour protéger les civils et faire appliquer les décisions de l'ONU.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

Oups, une coquille

j'ai une idée !

Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais

- L’ONU : histoire, buts, principes, états membres

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES : histoire, buts, principes, membres

§1 – la création de l’ONU L’objectif d’assurer la paix par le droit et la sécurité collective et celui de développer la coopération entre les nations, n’ont pas disparu avec la Société Des Nations. Les gouvernements tirent des leçons de l’échec de la SDN après la 2° guerre mondiale et créent l’ONU. A/ la charte de l’Atlantique Le 14 août 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrent dans l’Atlantique et décident de signer une déclaration conjointe et solennelle: la charte de l’Atlantique. Ce document est porteur d’une vision nouvelle du monde car énonce des principes fondant « l’espoir d’un avenir meilleur pour le monde ». 8 principes rappelant les 14 points de Wilson sont énoncés: _ la condamnation de toute annexion territoriale _ le respect de la volonté des peuples de toute modification territoriale _ le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes _ la liberté commerciale _ la coopération internationale et le développement de l’Etat providence _ la sécurité des citoyens _ la libre circulation en mer _ le désarmement Ils jettent les fondements d’une nouvelle politique internationale et dénoncent la tyrannie nazie. Ces 2 Etats fondateurs sont rejoints par 14 autres le 24 septembre 1941. Les USA n’étaient pas encore entrés en guerre, ce qu’il font le 7 décembre. B/ la déclaration des nations-unie s Elles est signée le 1° janvier 1942 à Washington par les 26 Etats alliés. La France ne peut la signer que en 1945. Ils s’engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissance de l’axe et le Japon tout en affirmant leur adhésion à la charte de l’Atlantique. Cette déclaration rappelle les principe et pose les bases de ce que devrait être la politique extérieure des Etats. On y trouve pour la 1° fois l’expression « nations unies », qui implique que ce n’est pas qu’une simple alliance de circonstances, mais une association pour la construction d’un nouvel ordre mondial. C/ la déclaration de Moscou Le 30 octobre 1943, les représentant des USA, de la GB, de l’URSS, de la Chine signent cette déclaration. Il y est question de maintenir en tout temps la communauté entre les grandes puissances. Cette déclaration proclame aussi la nécessité de mettre sur pied, une fois la guerre finie, une organisation mondiale basée sur le principe de l’égalité souveraine de tous les Etats pacifiques et ouverte à tous les Etats, grands et petits. Le 1° décembre 1943, la déclaration de Téhéran se prononce dans des termes similaires. Mais il reste à concrétiser. D/ la conférence de Dumbarton Oaks Cette conférence d’experts permet la concrétisation. Elle se déroule du 21 août au 7 octobre 1944, pour élaborer le 1° projet d’ONU. Les 4 grandes puissances se mettent d’accord sur les buts et le fonctionnement, les idées américaines prévalent. Le texte retenu est ensuite proposer à tous les Etats alliés; certains points restent en suspens comme la procédure de vote au Conseil de Sécurité. Ce n’est que lors de la conférence de Yalta que ces questions seront résolues. E/ la conférence de Yalta Elle se tient du 4 au 11 février 1945 dans la station balnéaire de Yalta. Elle réunit en secret les chef de gouvernement de l’union soviétique, des USA, du RU. Y sont signés les accords sur le sort de l’Europe, mais la conférence aboutit aussi à des décisions majeures sur les nations unies: une déclaration qui réaffirme les principe, la question du vote au Conseil de Sécurité est réglée, on décide de convoquer la conférence de San Fransisco pour le 25 avril 1945. F/ la conférence de San Fransisco Cette conférence se tient 15 jours après la mort de Roosevelt. C’est la conférences des nations unies sur l’organisation internationale, réunie de 25 avril au 25 juin 1945 à San Fransisco. Elle réunit 50 Etats soit les 4 puissances et 46 « Etats invités ». Les travaux débouchent sur la charte des nations unies à laquelle est annexée le statut de la CIJ. Elle rentre en vigueur le 24 octobre 1945, désigné comme journée des nations unies. L’ONU siège à New York. La charte comprend un préambule, 19 chapitre et 111 articles. Une note préliminaire annonce les amendements ultérieurs. C’est un traité multilatéral et la charte constitutive de l’ONU, il commence donc par définir les objectifs de l’ONU . §2- les buts et principes de l’ONU A/ les grands buts de l’ONU Ce sont les grands objectifs qui servent à interpréter les autres dispositions de l’ONU. Ils permettent d’identifier les compétences implicites. L’article 1 de la charte fixe les buts: _ maintenir la paix et la sécurité internationale. C’est une action à double dimension; mettre en œuvre des mécanismes collectifs et régler pacifiquement les différents, par le droit international. _ développer entre les nations des relations amicales. Elles doivent être fondées sur le principe de l’égalité des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. _ réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux économiques, sociaux, humanitaires…, en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction. _ être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers des fins communes. B/ les principes de l’ONU Ce sont des règles de conduite respectées par l’ONU et ses Etats-membres. Un Etat peut être exclu en cas de non respect. 7 principes sont énoncés, devant guider leurs actions, en 2 catégories: celle se rapprochant de l’idée d’une société internationale d’Etats souverains et celle d’Etats pacifiques. 1) une société d’Etats souverains On trouve les principes relatifs à cette société dans les articles 1, 2 et 7. L’article 1 dispose que l’Organisation Internationale est basée sur l’égalité souveraine de tous ses membres. Ça implique que tous les Etats-membres conservent leur souveraineté et tous sont égaux. L’article 2 énonce que les membres de l’organisation doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumés au terme de la présente charte. Il y a une obligation de comportement. Le 3° principe précise qu’aucune disposition de la présente charte n’autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétences nationale d’un Etat. Mais en sachant qu’il existe un domaine réservé aux Etats, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition de l’article 7 de la charte. 2) une société d’Etats pacifiques Les principes relatifs à cette société sont énoncés à l’article 2. Le paragraphe 3 dit que les Etats ont une obligation de règlement pacifique des différents. Il existe aussi le principe de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force. Le droit incérant de légitime défense et les actions de recours à la force menées ou autorisées par l’ONU font exception à ce principe. Le paragraphe 5 concerne le principe de l’assistance aux nations unies. Le paragraphe 6 concerne le principe de l’autorité des nations unies sur les Etats non membres . §3- les membres de l’ONU L’adhésion est ouverte à tous les Etats acceptant la charte. Pour devenir membre; il faut réponde à des conditions évoquées au chapitre 2. A/ les membres originaires Selon l’article 3, ce sont les Etats ayant été à la conférence de San Fransisco ou ayant antérieurement signé la déclaration des nations unies en 1942; ils signent alors la présente charte et la ratifient. Ce sont donc les 50 Etats-membres de la conférence de San Fransisco et la Pologne qui n’avait pas eu de représentant à la conférence mais l’a signée. B/ les membres admis L’admission d’un membre à l’ONU est organisé par l’article 4 de la charte qui en fixe les critères et la procédure de contrôle des candidature. Il précise que peuvent devenir membre des nations unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente charte et au jugement de l’organisation sont capables de les remplir et disposés à le faire. Il y a théoriquement 5 conditions pour prétendre accéder à l’ONU: être un Etat, rester pacifique, accepter les obligations de la charte, pouvoir remplir ces mêmes obligations, accepter de le faire. Selon la CIJ, ce sont des conditions nécessaires, mais aussi suffisantes, ce qu’elle a reconnu dans son 1° avis consultatif de mai 1948. Mais, l’article 4 dispose que l’admission se fait par décision de l’Assemblée Générale sur recommandation du CS; c’est la procédure de contrôle. Cette décision se prend à la majorité des 2/3. Cela signifie que qu’il faut l’accord des autres membres pour accéder à l’ONU. Ce mécanisme rend donc possible un blocage des admissions, comme par exemple pendant la guerre froide entre 1945 et 1955 où de nombreuses admissions ont été bloquées suite à des calculs des grandes puissances. Pour empêcher l’entrée de nouveaux Etats, les Etats membres adoptaient une interprétation politique des conditions de l’article 4. Les Etats membres rajoutent la nécessité d’indépendance à la qualité d’être un Etat, par exemple contre l’Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, Roumanie…. Le problème se posait aussi pour les Etats divisés comme l’Allemagne ou la Corée. On jouait aussi sur le critère d’Etat pacifique; ce critère a vu sa portée étendue: à l’origine il désignait les puissance de l’axe que l’on voulait éviter et est étendue aux Etats dont les régimes avaient été installés à l’aide de force militaire des pays qui avaient lutter contre les USA. Il est levé en 1949, car l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 284, a ouvert l’organisation de nombreux Etats concernés par ce rejet initial: Italie, Autriche, Portugal…. Depuis la détente, la situation s’est débloquée, surtout à partir du 8 décembre 1955 où l’Assemblée Générale autorise l’entrée de 16 nouveaux Etats; depuis cette date, l’admission aux nations unies est quasiment automatique. Les observateurs n’ont pas le droit de vot e.

- Organisations Internationales et européennes

- OCDE, UE… les organisations européennes à but économique

- Les compétences des organisation internationales

- La personnalité juridique de l’organisation internationale

- Le fonctionnement interne des Organisations Internationales

- La structure institutionnelle des organisations internationales

- Création et composition des Organisations Internationales

- Histoire des Organisations Internationales

- La classification des organisations internationales

Search the United Nations

- À propos de l'ONU

- États Membres

Organes principaux

- Secrétaire général

- Secrétariat

- Système des Nations Unies

- Histoire de l'ONU

- Emblème et drapeau

- Charte des Nations Unies

- Déclaration universelle des droits de l’homme

- Statut de la cour internationale de justice

- Les Nobels de l'ONU

- Notre action

- Paix et sécurité

- Droits de l'homme

- Aide humanitaire

- Développement durable et climat

- Droit international

- Questions thématiques

- Documents et publications

- Langues officielles

- Célébrations

- Événements et actualités

- S'impliquer

- Israël-Gaza

Maintenir la paix et la sécurité internationales

Lors de sa création en 1945, au lendemain d’une seconde guerre mondiale dévastatrice, l’Organisation des Nations Unies a été dotée par ses membres fondateurs d’un objectif prioritaire : le maintien de la paix et de la sécurité. Les activités des Nations Unies couvrent principalement les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et de la prise de mesures coercitives.

Pour garantir une pleine efficacité, il est primordial que ces actions soient établies de manière simultanée ou qu’elles se succèdent. Le Conseil de sécurité est compétent au premier chef pour assurer la paix et la sécurité internationales. L’Assemblée générale et le Secrétaire général jouent des rôles incontournables et complémentaires, en collaboration avec d’autres bureaux et organes de l’ONU.

- Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité adopte unanimement la résolution 2497 (2019) prolongeant le mandat de la mission UNISFA. Photo ONU/Loey Felipe

Le Conseil de sécurité est compétent au premier chef pour constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression. Il invite les parties à un différend à le régler par des moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et les termes de règlement qu’il juge appropriés.

En vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions , voire autoriser l’emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil autorise également les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales .

- Assemblée générale

C'est quoi l'Assemblée générale de l'ONU ?

L' Assemblée générale est le principal organe de délibération, de représentation et d'élaboration des politiques des Nations Unies. Grâce à la régularité des réunions, elle offre aux Etats Membres un forum qui leur permet d'exprimer leur point de vue et de trouver un consensus sur des questions difficiles. Elle fait des recommandations, par la voie de résolutions. Les décisions sur des questions importantes telles que la paix et la sécurité, l'admission de nouveaux membres et les questions budgétaires requièrent une majorité des deux-tiers. Les autres sont adoptées à la majorité simple.

Comment l'ONU maintient la paix et la sécurité internationales ?

Prévention et médiation.

Le moyen le plus efficace de réduire les souffrances et le coût massif des conflits est de les empêcher. L’ONU joue un rôle important dans la prévention des conflits, en ayant recours à la diplomatie , aux bons offices et à la médiation. L’Organisation utilise en particulier des envoyés spéciaux et des missions politiques sur le terrain :

Des représentants spéciaux et personnels, envoyés et conseillers spéciaux du Secrétaire général

Le Secrétaire général des Nations Unies a des représentants spéciaux et personnels, des envoyés et des conseillers dans de nombreuses régions du monde .

Le maintien de la paix de l'ONU : un engagement pour la paix

Maintien de la paix

Le maintien de la paix s'est révélé être un des outils les plus efficaces au service de l'ONU pour aider les pays hôtes sur le difficile chemin du conflit à la paix. Les opérations de maintien de la paix multidimensionnelles d'aujourd'hui ne servent pas seulement à maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à faciliter les processus politiques , protéger les civils , aider au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des ex-soldats. Elles appuient aussi les processus constitutionnels et l'organisation des élections, protègent et promeuvent les droits de l'homme et aident à restaurer l'état de droit et à étendre l'autorité légitime de l'Etat.

Les opérations de maintien de la paix reçoivent leur mandat du Conseil de sécurité ; leurs troupes et forces de police sont fournies par les États Membres ; et elles sont gérées par le Département des opérations de paix , et soutenues par le Département de l’appui opérationnel au Siège de l'ONU à New York. Onze opérations de maintien de la paix de l'ONU sont déployées à l'heure actuelle ; sur un total de 71 déployées depuis 1948. En 2019, le Secrétaire général a lancé l'initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) afin de renouveler l'engagement politique mutuel en faveur des opérations de maintien de la paix.

Qu’est-ce qu’une opération de maintien de la paix de l'ONU ?

Les opérations de maintien de la paix en cours par régions :

- Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)

- Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)

- Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)

- Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA)

- Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS)

Asie et Pacifique

- Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP)

Europe et Asie centrale

- Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)

- Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)

Moyen-Orient

- Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD)

- Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL)

- Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST)

Consolidation de la paix

La consolidation de la paix vise à aider les pays qui émergent d'un conflit, à réduire le risque d'y replonger et à jeter les fondations d'une paix durable et du développement. L'architecture de maintien de la paix des Nations Unies comprend la Commission de consolidation de la paix , le Fonds pour la consolidation de la paix et le Bureau d'appui à la consolidation de la paix . Ce dernier aide et soutient la Commission de consolidation de la paix par l'intermédiaire de conseils stratégique et de politique. Il administre le Fonds pour la consolidation de la paix et appuie le Secrétaire général, en coordonnant les efforts de consolidation de la paix des agences des Nations Unies.

L'innovation au service de la paix (en anglais)

Le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA)

Lutte contre le terrorisme.

Les Nations Unies sont de plus en plus appelées à coordonner la lutte mondiale contre le terrorisme . Dix-huit instruments universels contre le terrorisme ont été élaborés dans le cadre du Système des Nations Unies, concernant des activités spécifiques de terrorisme.

En septembre 2006, les États Membres ont adopté la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies , marquant la première fois que les États Membres convenaient d'un cadre commun contre le terrorisme.

Désarmement

L' Assemblée générale , aux côtés d'autres organes des Nations Unies et avec le soutien du Bureau des affaires de désarmement , travaille au désarmement et à la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques, biologiques et d'autres armes de destruction massive, ainsi que des armes conventionnelles afin de promouvoir la paix et la sécurité internationales.

- Conseil économique et social

- Conseil de tutelle

- Cour internationale de Justice

Départements / Offices

- Nairobi (EN)

- Annuaire du Système des Nations Unies (EN)

- Organigramme

- Équipe de direction

- Centres d'information des Nations Unies

Ressources et services

- En cas d'urgence (EN)

- Signaler un comportement répréhensible

- Journal de l'ONU

- Bibliothèque

- Publications (EN)

- Librairie (EN)

- Chronique ONU

- Bases de données

- Cartographie (EN)

- Accréditation des médias

- Accréditation des ONG auprès de l'ECOSOC

- Accréditation des ONG auprès du Département de la communication globale (EN)

- Expositions (EN)

- Centre des visiteurs (EN)

- Modèle ONU (EN)

- Impact universitaire

- Archives de l'ONU

- Bibliothèque audiovisuelle (EN)

- Informations sur la COVID-19 (coronavirus)

- Dix actions de l'ONU qui font la différence

- Sommets et conférences 2023

Documents essentiels

- Déclaration universelle des droits de l'homme

- Convention relative aux droits de l’enfant

- Statut de la Cour internationale de Justice

- Communiqués de presse

- Points de presse quotidien

- Porte-parole (EN)

- Photos (EN)

- UNIfeed (EN)

- UN Vidéos (EN)

- Les Nations Unies sur les médias sociaux

- Flux d'information

- L'essentiel de l'ONU

- Afrique Renouveau

Domaines d'action

- Journées internationales

- Objectifs de développement durable

- Changements climatiques

- L'ONU et le développement durable

- État de droit

- Réfugiés et migrants

- Bureau de lutte contre le terrorisme

- Victimes du terrorisme

- Enfants et conflits armés

- Violence à l'encontre des enfants (Représentante spéciale)

- Éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles (Inititative « Spotlight »)

- Combattre l'exploitation et les abus sexuels

- Prévention du génocide

- Génocide rwandais

- L'Holocauste

- La Question de Palestine

- Décolonisation

- Messagers de la paix

- 75e anniversaire des Nations Unies (UN75/ONU75)

- La traite transatlantique des esclaves

- Femmes debout, solidaires pour tous

- Équipe spéciale chargée de la question du financement numérique des objectifs de développement durable (EN)

- Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap

- Crise Israël-Gaza

- Réponse des Nations Unies au séisme en Türkiye et en Syrie

- Personnes LGBTIQ+

HistoireTle_Leçon2 : L'Organisation des Nations Unies (ONU)

2. les limites et perspectives de l'onu, les limites ou faiblesses de l'onu.

L'ONU présente plusieurs faiblesses ou limites qui découlent de sa structure et de son fonctionnement. On peut évoquer entre autres :

Son incapacité à prévenir les conflits dans le monde : plusieurs conflits inter-États, des guerres civiles ont éclaté après sa création. Exemples : la guerre entre l'Irak et l'Iran, la guerres civile en Somalie et en Centrafrique ;

Sa paralysie souvent par le droit de veto détenu par les cinq pays membres permanents du conseil de sécurité. Ce droit, pourtant contraire au principe d'égalité prôné par la Charte, permet à son détenteur de s'opposer à toute décision de l'organisation qui va à l'encontre de ses intérêts, limite les interventions de cette dernière dans les différentes crises. On peut citer le cas du conflit israélo-palestinien où le veto américain empêche chaque fois l'ONU de prendre des sanctions contre Israël ;

L'insuffisance de son budget par rapport à ses ambitions liée surtout aux arriérés de paiement des cotisations de ses membres ; cela limite souvent l'ONU dans ses actions ;

La non possession d'une armée permanente : l'ONU doit faire appel à ses pays membres pour constituer ses forces de maintien de la paix appelées les Casques bleus. Les difficultés à mobiliser et à équiper ses troupes retardent chaque fois les interventions de l'organisation, d'où souvent leur inefficacité sur le terrain ;

La concurrence que lui livrent les organisations continentales (Union Européenne, Union Africaine, Ligue Arabe...) constitue une limite, car celles-ci s'opposent souvent à certaines résolutions des Nations Unies.

Les perspectives de l'ONU

Pour une plus grande efficacité de l'ONU, plusieurs perspectives sont envisagées. On peut retenir :

L'élargissement des membres permanents du Conseil de Sécurité, pour tenir compte des contextes économique, social et politique actuels du monde. Il s'agit de prendre en compte par exemples des pays comme le Japon, l'Inde, l'Allemagne, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ;

La révision du mode de financement de son budget, pour lui assurer une indépendance financière ;

La création d'une armée permanente pour une plus grande efficacité des Casques bleus dans leurs interventions.

- Password reminder

- Registration

Rebecca Geach

Terms of Use

Privacy Policy

Finished Papers

L'ONU institue une Journée internationale de réflexion sur le génocide de Srebrenica

Facebook Twitter Imprimer Courriel

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné jeudi le 11 juillet Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica en 1995, au cours duquel au moins 8.372 personnes ont été tuées, des milliers de personnes ont été déplacées et des communautés entières ont été détruites.

En adoptant une résolution portant le même titre, l'Assemblée a également demandé au Secrétaire général d'établir un programme de sensibilisation sur le génocide de Srebrenica en préparation du 30e anniversaire l'année prochaine.

Il a en outre condamné toute négation du génocide de Srebrenica en tant qu'événement historique et a appelé les États membres à préserver les faits établis, notamment par le biais de leurs systèmes éducatifs, afin d'empêcher le déni et la déformation ainsi que tout génocide à l'avenir.

Le texte, parrainé par l'Allemagne et le Rwanda, a été adopté par un vote enregistré de 84 pays pour, 19 contre et 68 abstentions.

Le massacre de Srebrenica

Le massacre de Srebrenica a marqué l’un des chapitres les plus sombres de la guerre qui a éclaté après l’éclatement de l’ex-Yougoslavie.

En juillet 1995, l’armée serbe de Bosnie a envahi Srebrenica, qui avait été déclarée zone de sécurité par le Conseil de sécurité, et y a brutalement assassiné des milliers d’hommes et d’adolescents et expulsé 20.000 personnes de la ville.

Une petite unité légèrement armée de soldats de la paix néerlandais, sous le drapeau de l'ONU, n'a pas pu résister aux forces serbes de Bosnie.

Les meurtres brutaux de musulmans bosniaques à Srebrenica par l'armée de la Republika Srpska ont été reconnus comme un acte de génocide par la Cour internationale de Justice ( CIJ ) ainsi que par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Fermement contre le déni

Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a salué la résolution comme une « reconnaissance supplémentaire » des victimes et des survivants, ainsi que de leur quête de justice, de vérité et de garanties de non-répétition.

« La résolution est d'autant plus importante compte tenu du révisionnisme persistant, du déni du génocide de Srebrenica et des discours de haine de la part de dirigeants politiques de haut niveau en Bosnie-Herzégovine, ainsi que dans les pays voisins », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a également souligné la responsabilité des dirigeants politiques de la région d'engager un dialogue constructif pour construire des sociétés pacifiques « où les gens peuvent vivre en toute sécurité et librement, sans discrimination ni peur des conflits et de la violence ».

Allemagne : pour honorer les victimes

Présentant le projet de résolution, Antje Leendertse, Représentante permanente de l'Allemagne auprès de l'ONU, a déclaré que l'initiative visait à honorer les victimes et à soutenir les survivants, « qui continuent de vivre avec les cicatrices de cette période fatidique ».

Le texte s'inspire de la résolution de l'Assemblée générale qui a désigné le 7 avril comme Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda.

« Il souligne également le rôle des tribunaux internationaux dans la lutte contre l'impunité et dans la garantie des responsabilités pour le génocide, et contient des termes contre la négation du génocide et la glorification des auteurs », a-t-elle ajouté.

Elle s'est également prononcée contre les « fausses allégations », affirmant que la résolution « n'est dirigée contre personne ».

« Pas contre la Serbie, un membre apprécié de cette Organisation. Le cas échéant, elle est dirigée contre les auteurs du génocide », a ajouté l'ambassadeur Leendertse. « J'invite donc tout le monde à juger le texte selon ses mérites et à soutenir notre appel à commémorer et à réfléchir sur ce qui s'est passé à Srebrenica il y a près de trente ans ».

Serbie : une boîte de Pandore

Le Président serbe Aleksandar Vučić a qualifié le texte de « hautement politisé », affirmant qu’il « ouvrirait la boîte de Pandore ».

Le projet de résolution « a été caché » par ses auteurs, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il manquait un processus inclusif par rapport à « la résolution pour le Rwanda », qui a été préparée de « manière très transparente ».

Il a rappelé les discussions sur la question au Conseil de sécurité en mars.