- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

- Nos astuces

- Vie étudiante

- Témoignages

Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Exemples de sujets de dissertation en Philosophie sur la morale

La morale est-elle une condition de la vie en société ? L'amoralité est-elle un péché ? La morale est l'une des notions de Philosophie à étudier pour le Bac. Voici une liste de sujets que vous pouvez rencontrer lors d'une dissertation.

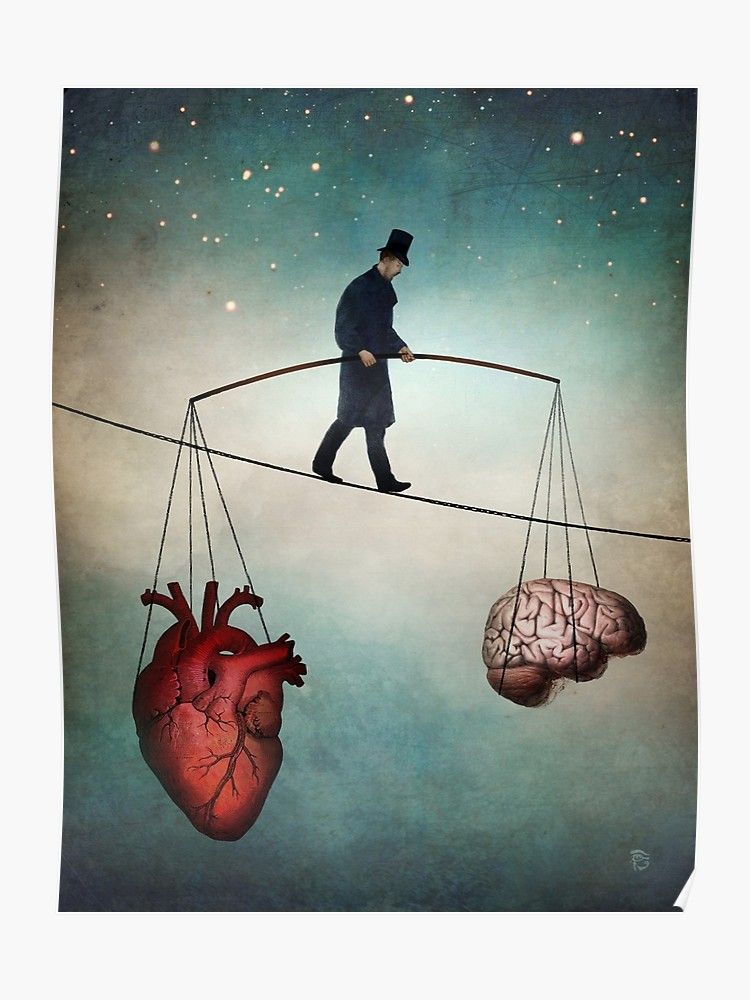

Credit Photo : Freepik wayhomestudio

Sujet 1 - La morale est-elle une condition de la vie en société ?

La morale, est-ce une condition à la vie en société ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Oui A. L'homme est un animal social donc il se doit de vivre selon ce que le groupe nécessite, donc de manière altruiste (Aristote) B. Et même politique : il n'est pas seulement voué à vivre avec ses pairs, mais aussi à bâtir une civilisation et à vivre selon les règles de celle-ci, c'est-à-dire les valeurs

II. Cependant A. Schopenhauer estime que la morale n'est pas un devoir, mais ce à quoi on consent B. Auquel cas, la morale ne peut être une condition

III. Conclusion : Cependant, la morale est quasiment intuitive chez l'Homme civilisé, si bien qu'elle est omniprésente en lui, car consentie et intégrée

Sujet 2 - La morale doit-elle se soucier des conséquences ? (Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley)

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Doit-elle se soucier de ses conséquences ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. L'éthique de la vertu, la morale déontologique, et le conséquentialisme. Doit-on nécessairement adopter le conséquentialisme ? (Elizabeth Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley) A. La morale déontologique, du phronesis d'Aristote à la conscience morale moderne (Aristote et sa morale centrée sur les vertus, « Éthique à Nicomaque », puis Berkeley avec l'idéalisme absolu. Critique de l'éthique déontologique et de l'éthique de la vertu, différence entre un déontologiste et un utilitariste) B. Du conséquentialisme et de ses préceptes, opposition entre Anscombe et Kant, (Doctrine de la vertu ébauchée par Kant dans « La métaphysique des moeurs » en 1795, approche de la vertu universelle, puis critique d'Anscombe, G.E.M : La philosophie morale moderne, 1958) C. L'éthique de la vertu, éthique téléologique entre le plus grand « bien » et le moins « mauvais ». Refus de toutes les doctrines selon Anscombe, critique du conséquentialisme comme de l'utilitarisme, en revenir aux préceptes d'Aristote ?

II. L'utilité de la morale selon Kant ; de la bonne volonté de tout acte moral, le conséquentialisme n'est pas nécessaire A. Entre la légalité et la moralité, agir conformément au devoir et agir par devoir (« La Critique de la raison pratique », Kant, 1788) B. Les impératifs catégoriques ; Que dois-je faire ? Entre liberté et volonté. (Métaphysique des Moeurs, Kant, 1795, impératifs hypothétiques, impératifs catégoriques) C. Les conséquences d'agir selon la bonne morale, agir selon le « Summum bonum » (Le souverain bien chez Kant, dichotomie entre morale religieuse et morale philosophique)

III. L'utilitarisme comme réponse au conséquentialisme (Bentham, Aristote, John Stuart Mill) A. « Le plus grand bonheur du plus grand nombre », Bentham , principe d'utilité sociale (« An Introduction to the Principles of Morals and Legislation », 1780) B. Utilitarisme indirect et négatif de John Sutart Mill , le plaisir n'est plus la fin de la moralité, maximisation du bien-être et minimisation de la souffrance C. Aristote et son idée de « juste milieu » comme opposition à l'utilitarisme

Sujet 3 - L'amoralité est-elle un péché ?

I. Oui A. Quand elle est motivée par le simple désir de survie (évolutionnisme, théorie du gène égoïste) B. C'est un vice au vu de ce qu'estime la religion (paresse religieuse)

II. Cependant A. L'amoralisme peut créer selon Nietzsche des génies, qui pourront changer les moeurs B. Et aussi amener de nouvelles avancées technologiques, artistiques, etc.

III. Conclusion : L'amoralité est un vice théoriquement, mais peut provoquer des avancées non négligeables, ce qui signifie qu'elle est morale uniquement par ses conséquences

Sujet 4 - Le Souverain Bien est-il accessible seulement aux hommes bons ?

La morale est à l'origine du concept de Souverain Bien , soit le plus haut bien possible, chez Kant. Cependant, le Souverain bien n'est-il accessible qu'aux hommes bons ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Non, principe de la grâce efficace et du Jansénisme (Augustinus, Jansen, 1640) A. Le jansénisme et sa conception de l'homme bon par déterminisme en opposition aux Jésuites B. Il est uniquement possible de faire le bien, car nous sommes destinés à faire le bien par choix de Dieu (la Grâce. Pascal, « Pensées » , 1670)

II. Oui, dans l'hypothèse d'un monde suprasensible, auprès de Dieu (Kant) III. Conclusion

Sujet 5 - La morale apporte-t-elle le bonheur ?

I . Oui A. D'après Kant, la vraie morale est un devoir et va donc contre nos intérêts personnels, elle peut être pénible B. C'est d'ailleurs à travers sa pénibilité qu'on reconnaît sa nature et sa valeur II. Cependant A. Kant estime que respecter les lois morales, c'est à la fois pour le bien commun B. Mais aussi pour espérer atteindre le bonheur III. La morale offre cependant un bonheur commun, beaucoup moins personnel que la satisfaction de ses propres désirs

Sujet 6 - La morale est-elle politique ?

La morale est certes un gage de vertu, mais est-elle également politique ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Oui A. La morale est un devoir citoyen, elle se doit d'être définissable par des règles strictes pour être observée et respectée B. Elle est d'ailleurs retravaillée à travers l'éthique pour convenir aux besoins d'une population donnée

II. Cependant A. La morale est finalement égoïste parce que par le sacrifice que l'on fait en la suivant, on espère secrètement atteindre le bonheur B. L'immoralité ou l'amoralité ne sont pas forcément punies par la loi, même si elles le sont par Dieu (voir le péché de la paresse dans les 7 péchés capitaux)

III. Conclusion : Dans une société capitalisme, on peut cependant se demander s'il n'existe pas encore des reliquats de la loi du plus fort, en dépit des lois morales du citoyen

Sujet 7 - La morale est-elle une obligation ou une liberté ?

La morale est-elle une obligation ou une liberté ? Nous justifierons ce premier point, puis nous le contrebalancerons avec le second avant de conclure.

I. Obligation A. La morale est une obligation si l'on veut être un citoyen, donc appartenir à un groupe humain civilisé B. C'est aussi une obligation envers soi puisque c'est la condition du bonheur le plus haut

II. Liberté A. La morale est le sentiment dont le contrat social est le substitut artificiel. Celui-ci est une liberté, puisqu'il permet de s'émanciper des injustices nées de la vie en groupe B. La morale, créée par la conscience, est une illusion qui permet de responsabiliser autrui par rapport à ses actes. Paradoxalement, c'est en ce qu'on choisit de vivre selon cette illusion qu'on est le plus moral

III. Conclusion : La morale est à la fois une obligation et une liberté, dans le cadre d'une vie civilisée. Mais quelle est la valeur de l'amoralité dans ce contexte ?

Sujet 8 - Un être sans morale est-il humain ?

La morale est apparemment propre à l'humain, mais un être dénué de morale peut-il être humain lui aussi ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Oui A. Un être humain naît amoral, c'est la condition première de l'humain B. Ce qui caractérise en premier l'humain pour Freud, ce sont ses pulsions et donc sa propension au vice

II. Cependant A. Par exemple, une personne ne doit pas garder les mêmes droits que les autres s'il commet un crime en regard de la loi de l'État ou des lois morales, il est donc traité comme moins humain que les autres B. C'est un humain inférieur, puisqu'il choisit ainsi de céder à ses penchants égoïstes en dépit du groupe

III. Conclusion : Un humain dénué de morale pourrait-il être un humain supérieur ?

Sujet 9 - La morale est-elle utile ?

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Mais était-ce bien utile ? La morale est-elle utile ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Non A. C'est une divagation philosophique comme toutes les autres, la majorité de ses théorisations ne sont pas infaillibles ou applicables (voir la morale de Kant) B. Elle n'est pas fondamentalement utile à la survie ou à la réflexion, ni même à la vie en communauté puisqu'il suffit d'agir selon le devoir moral (donc hypocritement) pour ne pas être puni

II. Cependant A. Elle permet de lier un peuple, diriger un pays, etc. B. Elle permet de devenir pleinement humain, c'est le témoignage de la conscience, on peut agir autrement que par la loi du plus fort

III. Conclusion : La morale est effectivement utile pour affirmer notre humanité. Est-ce la seule façon pour nous de nous différencier des animaux ?

Sujet 10 - Qu'est-ce qu'être moral ?

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale, sûrement pour pouvoir l'appréhender comme mode de vie. Mais qu'est-ce qu'être moral ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Ce que ce n'est pas A. Ne pas être immoral B. Ne pas être amoral II. Ce que c'est A. Agir par devoir moral et pas selon le devoir moral B. Considérer également les conséquences morales de ses actes

III. Conclusion : Être moral, c'est une façon de vivre. Mais un être humain peut-il être moral ?

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Exemples de sujets de dissertation sur Les Fleurs du Mal...

Sujets de dissertation sur Olympe de Gouges et ses oeuvres

Guide et conseils pour réussir ses révisions et ses examens

Articles récents

Corrigé bac français : Ponge, La rage de l'expression

Corrigé bac français : Hélène Dorion, Mes forêts

Corrigé bac français : Commentaire de texte de Claire de...

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

La morale > plans rédigés disponibles

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

La liberté

Liste des sujets traités, commentaires disponibles.

Apprendre la philosophie

Découvrir la philosophie pas à pas

Exemples d’introduction de dissertation en philosophie

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Afin que vous compreniez mieux comment réaliser une bonne introduction de dissertation, je vous montre ici plusieurs exemples d’introduction de dissertation en philosophie sur des sujets différents, vous pouvez voir la méthode en VIDEO ici . Pour davantage d’information sur la méthode à suivre vous pouvez regarder cet article sur la manière de réussir son accroche , et ces deux autres articles sur la problématique et la méthode de l’introduction de manière plus générale.

Je vous rappelle que votre introduction de dissertation en philosophie doit comporter une accroche , un rappel du sujet, une problématique comprenant une définition des termes du sujet et une annonce de plan.

Pour plus de clarté, je précise à chaque fois entre parenthèses à quel élément de la méthode les différents passages de l’introduction correspondent. Par ailleurs, vous trouverez dans le sujet 1, un exemple d’accroche utilisant un exemple, et dans les sujets 2 et 3, des exemples d’accroches utilisant plutôt des citations.

Sujet 1 : Introduction philosophique : Avons-nous le devoir de faire le bonheur des autres ?

Dans le film « Into the Wild », le héro Christopher, s’enfuit pour partir vivre seule dans la nature. Il essaie, ainsi, d’échapper à l’influence de ses parents qui veulent pourtant son bonheur. Christopher rejette le mode de vie de ses parents, et pense, au contraire, être heureux en se détachant des choses matériels et en s’éloignant de la société. Ce faisant, on peut en déduire qu’il est souvent difficile de savoir ce qui rendra heureux un individu. Or, si nous ne savons pas réellement ce qui les rendra heureux, comment pourrait-on avoir le devoir de faire le bonheur des autres ? Et pourtant n’avons nous pas l’obligation, de leur donner au moins le minimum pour être heureux ? (Accroche qui montre le problème c’est-à-dire que la réponse au sujet n’est pas évidente) . Avons-nous alors le devoir de faire le bonheur des autres ? ( Rappel du sujet). A première vue , nous pourrions penser que nous avons effectivement le devoir de faire le bonheur des autres, car ce serait une obligation morale d’agir de manière à aider les autres à atteindre un état de satisfaction durable et global. En effet, rendre les autres heureux semble être une bonne chose et quelque chose que l’on peut rationnellement souhaiter. ( Première réponse au sujet ) Mais , n’est-ce alors pas vouloir imposer aux autres une certaine manière d’être heureux ? En prétendant faire le bonheur des autres, ne risque-t-on pas, au contraire, de faire son malheur ? Dans ce sens, dire que nous avons l’obligation de rendre les autres heureux pourrait être difficile à défendre car comment avoir le devoir de rendre les autres heureux si nous ne pouvons savoir ce qui les rendra effectivement tel ? (Deuxième réponse qui montre que la réponse au sujet n’est pas évidente) . Dans un premier temps, nous verrons

🚀🚀🚀 Pour plus de conseils de méthode et des fiches sur les grandes notions suivez-moi sur Instagram ici.

Sujet 2 : Prendre son temps, est-ce le perdre ?

« Nous n’avons pas reçu une vie brève, nous l’avons faite telle ». Sénèque dans De la Brièveté de la vie , remarque ainsi que les hommes qui se plaignent d’avoir une vie courte sont, en réalité, responsables de cela, car ce sont eux qui en perdant leur temps la rendent courte. Pourtant, si les hommes perdent leur temps selon lui, ça n’est pas parce qu’ils prendraient trop leur temps, mais parce qu’ils ne réfléchissent pas à la meilleur manière d’user de ce temps. Ils peuvent très bien s’agiter sans cesse et être fort occupés tout en perdant leur temps car ils ne l’utilisent à rien de significatif. ( Accroche ) Alors, prendre son temps, est-ce le perdre ? ( Rappel du sujet ) A première vue, si par prendre son temps, on entend faire les choses avec lenteur, alors prendre son temps, cela pourrait signifier le perdre car c’est oublier alors que nous sommes des êtres mortels et que notre temps est limité. Le temps est une chose trop précieuse pour que l’on n’y fasse pas attention. Celui qui est lent perd alors son temps. ( Première réponse un peu naïve qui repose sur une première définition de prendre son temps – première partie de la problématique) Mais , ne pourrait-on, au contraire, défendre l’idée que prendre son temps c’est au contraire bien en user ? Est-ce nécessairement parce que l’on agit vite et que l’on fait beaucoup de choses dans sa journée que l’on utilise bien son temps ? Nous pourrions, au contraire, remarquer que si nous occupons nos journées à des actions sans réel but alors nous perdons tout autant notre temps. Prendre son temps cela pourrait donc être, prendre possession de son temps en sachant précisément à quoi on l’utilise et pourquoi. ( Deuxième réponse qui repose sur une deuxième signification possible de « prendre son temps » et montre que la réponse au sujet n’est pas évidente – deuxième partie de la problématique ). Dans un premier temps, nous verrons que prendre son temps cela peut signifier le perdre, si nous sommes inconscients du caractère précieux du temps. Puis nous nous demanderons dans quelle mesure néanmoins prendre son temps et l’utiliser de manière réfléchie, ça n’est pas, au contraire, bien user de son temps. Enfin, nous envisagerons que quelque soit notre façon de vivre, il est inéluctable de perdre son temps dans la mesure où le temps est quelque chose qui nous échappe fondamentalement. (Annonce du plan)

Sujet 3 : Faut-il craindre la mort ?

« Il faut donc être sot pour dire avoir peur de la mort, non pas parce qu’elle serait un événement pénible, mais parce qu’on tremble en l’attendant. » Selon Epicure dans la Lettre à Ménécée , il n’est pas raisonnable de craindre la mort, car il définit la mort comme « absence de sensation ». De ce fait, la mort ne nous fait pas souffrir puisqu’elle est absence de sensation, en revanche si nous craignons la mort de notre vivant, alors nous souffrons par avance inutilement. Nous pourrions pourtant remarquer que si la mort ne fait pas souffrir, le fait de mourir peut être douloureux. (Accroche qui montre que le sujet pose un problème) Faut-il alors craindre la mort ? (Rappel du sujet) A première vue , craindre la mort pourrait être utile pour nous car la crainte de la mort peut nous pousser à être plus prudent. Il faudrait alors craindre un minimum la mort pour espérer rester en vie. ( Première réponse un peu naïve au sujet ). Mais , ne pourrait-on dire, au contraire, qu’il ne faut pas craindre la mort ? En effet, il semble que cela n’a pas réellement de sens et d’utilité de craindre quelque chose qui arrivera de toute façon et de se gâcher la vie à l’anticiper. (Deuxième réponse qui montre que la réponse n’est pas évidente et pose donc un problème) Nous allons donc nous demander s’il faut craindre la mort. Dans un premier temps nous verrons qu’il ne faut pas craindre la mort car elle n’est pas un malheur. Puis, nous verrons qu’il y a néanmoins des avantages à craindre la mort. Enfin, nous nous demanderons si craindre la mort n’est pas un non sens car cela nous empêche de bien vivre. (Annonce du plan)

J’espère que ces différents exemples d’introduction de dissertation en philosophie, vous auront aidé à comprendre ce que doit être une introduction de dissertation en philosophie.

▶️ Si vous voulez aller plus loin vous pouvez également regarder cet exemple d’introduction de dissertation en vidéo :

Articles similaires

Laissez un commentaire annuler la réponse..

- Terminale S

- Philosophie

- Cours : La morale : introduction

La morale : introduction Cours

La conscience morale de l'homme, la conscience morale pour définir le bien et le mal.

Étant privé de conscience ou du moins de conscience de soi, l'animal n'est pas le "sujet" de son comportement. L'animal ne prévoit pas son action .

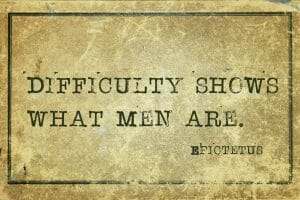

L'homme est l'animal estimateur par excellence.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale. Un écrit polémique , ( Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift ), trad. Patrick Wotling, Paris, éd. Le Livre de Poche, coll. "Classiques de la philosophie" (2000)

L'homme, au contraire, est conscient de lui-même . Il est capable de choix réfléchi. C'est cette aptitude au choix, cette conscience, qui lui permet de porter un jugement sur ses propres actions. Ainsi, il peut distinguer le bien et le mal.

L'association entre bien et plaisir : un premier frein à la conscience morale

Lorsque l'on part de cette définition de la morale comme capacité à différencier le bien et le mal, un premier frein à la morale se dessine.

Comme le fait observer Jean-Paul Sartre, ce que l'homme juge bien est trop souvent ce qui est bon pour lui. Il finit alors par suivre son intérêt personnel ou son bonheur personnel. La morale, qui doit définir le bien et le mal, devient alors une division du monde pour l'homme entre ce qui lui fait plaisir et ce qui ne lui fait pas plaisir.

Dès l'Antiquité, on trouve chez les philosophes cette association entre bien et plaisir :

- Par exemple, l'eudémonisme d'Épicure identifie le bien au bonheur.

- On peut également citer l'hédonisme, une philosophie antique qui identifie le bien au plaisir et le mal à la douleur.

Un eudémoniste (ou épicurien) se satisfait d'une vie où il a tout ce qui est nécessaire pour vivre : un logement, de la nourriture et un revenu. Un hédoniste veut toujours plus car rien n'est suffisant, il souhaite une plus grande maison, une nourriture abondante et un revenu de plus en plus élevé.

Dans la lignée de l'association entre bien et plaisir, Sigmund Freud évoque la position de l'enfant, qui juge juste ou injuste ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. Il appelle cela le principe de plaisir et parle de "Moi-plaisir" . Lors de la construction de sa personnalité, le Moi de l'individu se constitue à partir du plaisir parce qu'il le trouve bon. Les enfants parlent très tôt de "morale". Pour eux, c'est la différence entre les "méchants" qui ne suivent pas la morale et les "gentils" qui suivent la morale. Ils appellent "méchants" ceux qui les contrarient et "gentils" ceux qui leur font plaisir. Même un objet peut être perçu comme "méchant" par un enfant s'il s'est cogné dessus. Ici, la morale ne sépare pas le bien et le mal, mais le juste de l'injuste, ou du moins ce qui paraît tel à l'enfant, puisque pour lui le « méchant », le déplaisir ou la douleur ne font qu'un avec ce qui est « injuste » à ses yeux, y compris par exemple la punition

Cette position infantile existe toujours dans l'inconscient de l'adulte. Lorsque quelque chose résiste à l'individu et qu'il la juge avec son âme d'enfant, il cherche "tout naturellement" un coupable , même un objet. Tout ce qui correspond à son désir ou plaisir est "bien" et tout ce qui lui fait obstacle est "mal".

Le glissement vers l'immoralité

L'association du bien au plaisir personnel conduit alors à l'immoralité, car l'homme sert avant tout son intérêt personnel.

En effet, l'homme est tenté de tout faire pour parvenir à satisfaire son propre plaisir, son propre bonheur. L'homme peut alors se détourner du bien collectif et agir de façon immorale.

Or ce type de comportement est paradoxal car l'être humain tire bien plus de bénéfices personnels du bon déroulement des affaires sociales en vue du bien collectif. C'est en partie ce qui est démontré par Kant avec l'insociable-sociabilité, c'est-à-dire la tendance de l'homme à entrer en concurrence pour s'affirmer, travaillant ainsi sans s'en rendre compte à une dynamique collective, ou par Rawls avec sa "Théorie de la Justice".

En cherchant par contre son propre bien seulement en dehors de la société, l'homme peut se perdre jusqu'à être malheureux, car sa satisfaction égoïste compromet l'équilibre social et celui des autres qu'il ignore ou méprise

Dans La République , Platon montre comment, en démocratie, une liberté excessive livrant le citoyen à lui-même, dans l'apparence d'une satisfaction de tous ses désirs, conduit peu à peu à la tyrannie. La société devenant anarchique, une autorité s'impose qui trace à nouveau des limites au désir individuel et rétablit "dictatorialement" le souci du bien commun.

Éduquer la conscience morale

L'éducation pour apprendre la morale.

La morale s'apprend, c'est une question d'éducation.

Pour Platon, "faire le mal" signifie ignorer le bien. Il affirme que le méchant est en réalité un ignorant. Platon en conclut que la conscience morale doit être éduquée. Ainsi, la morale n'est pas innée, et elle ne correspond pas à ce qui fait plaisir à l'individu ou à ce qui ne lui fait pas plaisir. Elle correspond à des règles qu'il faut apprendre.

Ceux qui identifient le bien au plaisir ne réfléchissent pas au fait que le plaisir aussi doit être éduqué. Le plaisir de l'enfant, déterminé par la nature, n'est pas celui de l'adolescent, ni de l'adulte. Ainsi, l'enfant n'a pas un goût culinaire inné : il préfère des aliments simples et peu variés à des préparations gastronomiques plus élaborées. Par conséquent, le plaisir n'est même pas le bien individuel puisque le plaisir évolue et doit lui aussi être éduqué. C'est l'éducation qui apprend à l'individu non seulement à séparer le bien du plaisir, mais encore à déterminer quels sont les "bons" plaisirs, c'est-à-dire ceux qui lui conviennent individuellement aux différentes étapes de sa vie.

Puisque l'homme est un "animal social", le bien individuel est une partie du bien commun et l'éducation morale est aussi une éducation civique. C'est pourquoi Platon consacre La République à la formation du citoyen. Si l'équilibre règne entre les différentes parties de l'âme (parties intellectuelle, volontaire et sensible) il régnera aussi entre les classes qui composent la cité (classes gouvernante, guerrière et artisanale). La conscience morale détermine également les notions de responsabilité individuelle et de conscience citoyenne.

Les théories de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau a écrit à la fois sur l'éducation dans son « Émile ou de l'éducation » et sur la politique dans Du Contrat social . Dans chacune de ces œuvres, il cherche à résoudre le problème du passage de la nature où règne l'égoïsme, à la culture qui est de nature sociale. C'est l' éducation qui fait le lien, elle est à la fois morale puisqu'elle dote l'enfant d'autonomie, et politique puisqu'elle développe la responsabilité et permet ainsi aux hommes de décider et d'agir collectivement.

Ainsi, la responsabilité, acquise par l'éducation, est à la fois morale et politique. Ici, enseigner, c'est éduquer.

La morale pragmatique

Certains philosophes proposent d'enseigner une morale étrangère à tout pragmatisme (souci de l'efficacité, de la réussite) c'est-à-dire une "morale pure" qui ne s'attache qu'aux intentions.

Ce sont dans ces intentions que peuvent résider les principes de bien ou de mal du sujet de l'action.

Il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté.

Emmanuel Kant

Fondements de la métaphysique des mœurs , ( Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ), trad. Victor Delbos, Paris, éd. Le Livre de Poche (1993)

Kant entend par "bonne volonté" non seulement volonté intentionnelle (libre arbitre) et éclairée par la connaissance (raison pratique) mais également l'intention avec tous les moyens d'agir dont l'individu peut disposer. La bonne volonté s'apprend donc, il faut éduquer l'homme à faire bon usage de son libre arbitre, à raisonner et à définir les moyens qu'il a à sa disposition pour agir.

L e pragmatisme va plus loin. Selon William James, est moral ce qui permet de réussir à faire le bien. C'est l'efficacité qui prime : il ne s'agit plus simplement de définir le bien et le mal, il s'agit de savoir comment parvenir à faire le bien. Les moyens importent autant que la fin dans la mesure où ils la servent. Cela ne signifie pas que la fin doive être immorale, ou que le mal l'emporte sur le bien. Le pragmatisme n'est pas un immoralisme, mais il met l'accent sur la réussite. Ainsi, il convient ici d'éduquer l'homme à réfléchir aux conséquences de son action et à valoriser une morale qui repose sur la réussite de l'action par rapport à un but précis. Il n'y a plus rien de spontané dans cette morale, contrairement à l'intention kantienne, qui doit seulement être éduquée.

Dans le Gorgias , Platon compare le peuple à un enfant, les orateurs à un cuisinier, et le philosophe à un médecin. Selon lui, l'enfant sera toujours plus attiré par les plats du cuisinier qu'il ne le sera par les médicaments du médecin indépendamment du bien qu'ils lui apportent. Par ailleurs, le peuple sera toujours plus attiré par les paroles de l'orateur et les conseils du philosophe que par un bon dirigeant. Un pragmatique conseillerait probablement au médecin de cacher ses médicaments dans de doux plats pour que l'enfant les ingère.

Les possibles dérives de la morale utilitariste

Toutefois, l'éducation de la conscience morale connaît des limites.

En effet, enseigner une certaine vision de la morale peut conduire à des résultats négatifs. C'est le cas de la morale utilitariste qui réduit le bien et le mal à l'utilité collective ou non d'un acte.

Nous n'appelons bien ou mal que ce qui sert ou nuit à la conservation de notre être.

Baruch Spinoza

Éthique , ( Ethica ), trad. Bernard Pautrat, Paris, éd. Seuil, coll. "Points" (2010)

Cette morale est un compromis entre la "morale pure" et le pragmatisme qui insiste sur les moyens de la réussite. Le risque de l'utilitarisme réside dans sa mauvaise interprétation qui peut conduire à réduire le bien et le mal à l'utilité personnelle que l'on peut retirer de telle ou telle chose. Par ailleurs il y a un danger dans la mesure où il faut savoir qui a le pouvoir d'interpréter ce qui est utile ou non à la communauté.

Il semble après tout qu'éduquer la conscience morale ne peut suffire en raison du grand nombre de doctrines morales diverses.

De la morale à l'éthique

Une définition de l'éthique.

En philosophie, l'éthique est une discipline à part entière qui vise à mener des réflexions sur des cas où il peut exister un dilemme moral.

Le fondement de la réflexion éthique réside dans la notion d'altérité : on est tous l'autre d'un autre être humain, un sujet authentique et unique vivant aux côtés d'autres personnes. Cette dynamique a été notamment permise par Kant. Avec l'impératif catégorique, il souligne la nécessité de reconnaître en l'autre cette humanité qui fait de lui une finalité en lui-même. Cet autre est capable de choisir ce vers quoi il veut tendre, ce pour quoi il veut vivre.

Agis de manière à traiter la personne humaine, aussi bien en toi-même qu'en autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen.

L'esclavagisme représente la négation parfaite de la phrase de Kant. En réduisant à l'esclavage une personne, on la traite simplement comme un moyen.

L'éthique comme "philosophie première"

Emmanuel Lévinas considère l'éthique non pas comme une partie de la philosophie mais comme la philosophie première, c'est-à-dire fondamentale.

Le terme de philosophie première était autrefois celui de la métaphysique, donc de la connaissance. En le réservant à l'éthique, Lévinas fait passer la personne humaine en première position. Dépassant Kant qui valorisait la personne d'autrui à l'égal de la nôtre, Lévinas préconise un "humanisme de l'autre homme" . Cela signifie qu'il est moral d'aller jusqu'au sacrifice de soi pour autrui.

Mais la relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins dont le sens consiste à dire : "tu ne tueras point".

Emmanuel Lévinas

Éthique et Infini, Paris, éd. Fayard, coll. "Espace intérieur"

Pour Lévinas, le visage n'est pas la tête d'un autre homme. Décrire simplement le visage de l'Autre, c'est le chosifier (on dit aussi "le réifier"). Pour le philosophe, le visage de l'Autre c'est sa singularité, sa spécificité. Rencontrer l'Autre, le regarder, c'est reconnaître son humanité et c'est refuser d'attenter à sa vie.

Les champs d'application de l'éthique

L'éthique passe par la reconnaissance de tout un chacun comme un sujet conscient digne d'être considéré comme une finalité en soi.

Pour autant, l'éthique n'est pas une "nouvelle morale" mais bien une discipline à part entière. Ainsi l'éthique ne se contente pas de dénoncer mais d'interroger de véritables problèmes de manière éclairée.

Les questions que l'on retrouve dans l'éthique sont :

- Peut-on admettre la gestation pour autrui ?

- A-t-on le droit ou le devoir de maintenir artificiellement en vie une personne qui souffre et qui préférerait mourir ?

- Un État devrait-il ou non tenter d'uniformiser les cultures sur son territoire ?

Toutefois l'éthique est en réalité une discipline bien plus large, qui ne se limite pas au respect de l'être humain et qui s'attache à dénouer tous les dilemmes moraux qui peuvent se jouer au quotidien. Ainsi, avec la thématique du réchauffement climatique, est née la bio-éthique qui vise à s'interroger sur les mesures à prendre face aux dangers que l'homme fait courir à la nature. De même, avec la naissance de la notion de transhumanisme (l'"augmentation" de l'homme par la technologie) et d'intelligence artificielle apparaissent des questionnements infinis dans le champ de ce que certains appellent la techno-éthique. Dans cette mesure, l'éthique est aujourd'hui une des branches les plus actives de la philosophie.

Consulter le journal

Bac philo 2019, ES : le corrigé du 1er sujet « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »

Nous publions ici le corrigé type du 1er sujet de l’épreuve de philosophie du bac réservé aux élèves de la série ES lundi 17 juin.

Temps de Lecture 5 min.

- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections

- Partager sur Twitter

- Partager sur Messenger

- Partager sur Facebook

- Envoyer par e-mail

- Partager sur Linkedin

- Copier le lien

Voici un corrigé du premier sujet de l’épreuve de philosophie du bac 2019, série ES, que « Le Monde » vous propose en exclusivité, en partenariat avec Annabac, par Fabien Lamouche, professeur agrégé de philosophie.

Suivez notre direct « spécial philo » ce lundi : questions-réponses avec un professeur de philosophie, et corrigés de tous les sujets dès midi

Le sujet : « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »

La problématique du sujet

• La « morale » est l’ensemble des règles relatives à la vie bonne, notamment à la distinction du bien et du mal. La politique désigne ici une pratique, voire un métier : la quête du pouvoir la manière de l’exercer.

• « Meilleur » est un terme ambigu : on peut entendre par là soit ce qui est plus efficace, soit ce qui est plus juste.

• Il faut donc s’interroger sur les limites que la morale peut éventuellement assigner à l’action politique. Le respect des règles morales doit-il primer sur l’efficacité ? Ne peut-on pas concilier les deux ?

Plan détaillé

1. La politique est soumise à une exigence d’efficacité

A. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT PRÉVALOIR

• La politique est l’activité dont sont chargés un certain nombre d’hommes et de femmes lorsqu’ils sont à la tête d’une collectivité plus ou moins large, locale ou nationale. Est politique tout ce qui concerne les institutions et la vie en société : le principe qui doit prévaloir est celui de l’intérêt général.

• L’exercice du pouvoir est une grande responsabilité : celui qui en a la charge n’a pas le droit à l’erreur car ses décisions impliquent la tranquillité, la sécurité, bref la vie de tous ses concitoyens. Dans une démocratie, le politique doit répondre de ses décisions devant le peuple : ses décisions ont-elles été profitables à la collectivité ? S’est-il montré efficace ? C’est sur ce point qu’on le jugera.

B. LA MEILLEURE POLITIQUE EST LA PLUS EFFICACE

• Dans le Prince, Machiavel a théorisé une pratique du pouvoir centrée sur l’efficacité : selon lui, le gouvernant n’est pas soumis aux mêmes exigences que le particulier. S’il devait toujours respecter les règles morales, par exemple en disant toujours la vérité, il serait vite perdu et son État avec lui : ce serait se conduire comme un agneau parmi les loups. C’est le réalisme politique.

• C’est pourquoi le seul souci qu’il doit avoir est d’être efficace : le meilleur prince n’est pas celui qui est le plus vertueux, mais celui qui sait atteindre ses objectifs et qui assure ainsi la puissance de l’État et la prospérité de ses membres. Ce que Machiavel décrit répond en fait à une réalité bien ancrée : lorsque les enjeux sont trop importants, les responsables politiques n’hésitent pas à employer des moyens qui sont contraires au droit ou à la justice. C’est ce qu’on appelle la « raison d’État », comme si la fin (le bien de l’État) justifiait tous les moyens employés.

2. La politique ne peut s’affranchir de la morale

A. LE MEILLEUR POLITIQUE EST L’HOMME VERTUEUX

• L’efficacité n’est pas la seule qualité qu’on attend d’un responsable politique : aujourd’hui, on se préoccupe beaucoup de l’honnêteté, suite à de trop nombreuses affaires de corruption. Or, lorsqu’un dirigeant se montre capable d’employer les moyens les plus immoraux dans sa pratique du pouvoir, même si c’est en vue de l’intérêt général, on peut raisonnablement craindre qu’il fasse de même lorsqu’il s’agit de son intérêt personnel.

• Platon avait déjà montré, dans la République, que le politique a aussi une mission éducative auprès de son peuple. Il doit être exemplaire. Selon lui, la bonne politique et la vertu ne sont pas dissociables : le meilleur gouvernement est le gouvernement des meilleurs. Jugeant que c’est la vertu du dirigeant qui doit fonder son autorité, il en conclut que ce sont les philosophes qui devraient être rois.

B. LA POLITIQUE DOIT SE PLIER AU DROIT

• La morale énonce des règles relatives à la bonne manière de se comporter. Ces règles ont une valeur universelle et s’imposent donc à tout homme, quelle que soit la charge qu’il exerce. Selon Kant, nous connaissons toujours notre devoir car la conscience morale parle clairement (Critique de la raison pratique) : le problème, c’est précisément que nous sommes toujours tentés de faire des « exceptions ».

• La politique ne fait pas exception : à défaut d’être toujours animée par des intentions morales, elle doit au moins se plier aux exigences du droit. C’est ce qui définit l’État de droit : personne n’est au-dessus des lois, pas même les dirigeants et surtout pas eux, dans la mesure où ils risquent d’abuser de leur pouvoir si on n’y met pas des limites. C’est pourquoi, dans la droite ligne du libéralisme politique, Kant parle d’une politique qui « plie le genou » devant le droit (Vers la paix perpétuelle).

3. La justice n’est pas opposée à l’efficacité

A. L’EXEMPLE DES RELATIONS INTERNATIONALES

• Dans Vers la paix perpétuelle, Kant critique explicitement Machiavel en montrant que les préceptes qu’il donne entretiennent en réalité la situation à laquelle ils sont censés répondre : dans un contexte de méfiance réciproque, on est bien sûr tenté de mentir, de trahir avant d’être trahi, d’user de la ruse et de tous les moyens. Mais c’est un mauvais calcul car cela ne fait que renforcer la défiance entre les nations.

• L’oubli de la morale est donc la pire des politiques. Ce ne sont pas non plus les bonnes intentions qui sont susceptibles de faire progresser la paix : c’est là encore le droit (notamment le droit international), car il faut toujours une certaine dose de contrainte pour assurer le respect des règles posées. La meilleure politique sera donc celle qui se fera dans la transparence.

B. LE MEILLEUR RÉGIME EST LE PLUS JUSTE

• Dans certains régimes politiques tels que le despotisme, la morale est sans cesse bafouée : le tyran s’enrichit sur le dos de ses sujets, prend des décisions arbitraires, emprisonne et tue au gré de son caprice. Or on ne constate pas que ce genre de régime soit puissant sur la scène internationale : c’est au contraire la pauvreté et l’insécurité qui y règnent.

• Un régime républicain non seulement établit et respecte les droits fondamentaux des personnes, mais est aussi le plus propice à la prospérité et à la justice. Comme le dit Rousseau, une république est un État où la loi est l’expression de la volonté générale (Du contrat social) : c’est seulement dans un tel État que les citoyens acquièrent tranquillité, confiance en l’avenir, ce qui profite à tous.

Même si l’on s’en tient à l’efficacité, la meilleure des politiques n’est jamais celle qui méprise la morale. Il faut entendre par meilleur ce qui est le plus juste, car la justice a plus de valeur, et en dépit des apparences, ce qui est le plus juste s’avère souvent aussi le plus efficace. Mais la politique n’est pas seulement une question de morale, elle est surtout une affaire de droit.

Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin

Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi

Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable

Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale

Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation

Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements

Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.

Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.

Vous ignorez qui est l’autre personne ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .

Lecture restreinte

Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article

Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

La philosophie morale

De l’importance de la philosophie morale en philosophie.

La Philosophie morale est une des branches majeures de la philosophie . La philosophie morale a trait à la philosophie pratique, alors que la métaphysique se rapporte à la philosophie théorique. La morale parle donc de l’action (et répond aux questions telles que “existe-t-il des guerres justes ? la peine de mort est-elle morale ?), certains se focalisant sur les intentions qui président aux actions, d’autres sur les conséquences des nos actions.

La philosophie morale tente ultimement de répondre à la question suivante posée par Kant dans la Critique de la raison pratique : Que dois-je faire ?

La morale et les mœurs

L’obligation morale.

“Je dois dire la vérité”, “tu ne tueras point” : l’exigence morale se présente à la conscience sous la forme impérative du devoir. Le verbe “devoir” n’exprime ici ni une nécessité psychologique ni une contrainte extérieure. L’obligation morale est la soumission à une loi que je m’impose à moi-même dans le dédoublement qui caractérise la conscience morale, ce “tribunal intérieur” que décrit Kant où l’être de désir que je suis est tenu en respect par cette autre partie raisonnable de moi-même.

La loi morale que je me donne à moi-même comme un sujet libre capable de retour réflexif sur soi-même, instaure une distance radicale entre ce qui est et ce qui doit être, entre ma nature empirique et ma propre raison. Bien et mal sont les concepts normatifs par lesquels s’exprime ce pouvoir de juger. Mais d’où vient-il ? Qu’est ce qui m’autorise à dire “c’est mal”, “c’est bien” ?

L’opinion commune confond souvent l’obligation morale avec l’obligation sociale, le système des règles en vigueur dans la société, les restrictions à notre liberté qui rendent la vie en commun possible. Les mots mos en latin et ethos en grec, d’où viennent les mots “morale” et “éthique”, signifie justement mœurs, coutumes.

On ne peut contester, il est vrai qu’il y ait une genèse empirique de la conscience morale. Pour un sociologue comme Emile Durkheim, elle se confond avec la conscience collective, ces manières de penser et d’agir que la société, “cette conscience de consciences” a créées en nous par l’éducation. Cela n’enlève rien à sa valeur, car l’individu tout seul ne saurait s’élever à ce degrés de la vie mentale que représente la moralité.

Mais si l’on analyse les mécanismes psychologiques de la mauvaise conscience, on peut montrer, comme le fait Freud, qu’elle relève d’un besoin de punition et n’est que le substitut inconscient chez l’adulte de l’angoisse du petit enfant qui craint, s’il désobéit, de perdre l’amour de ses parents. On peut même comme Nietzsche chercher l’origine du devoir dans ce log passé de cruauté dont témoigne l’histoire du châtiment.

Fonder la moralité

Mais cela suffit-il à rendre compte de l’exigence éthique ? Il faudrait alors réduire toute morale à un conformisme social et admettre la relativité des normes éthiques. “Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses”, disait Pascal dans les Pensées . Mais justement on ne peut confondre la coutume et cette forme supérieure de conscience par laquelle nous sommes capables de la juger et de la condamner.

L’éthique philosophique est la théorie morale conçue comme recherche des principes de l’action humaine, fondement des valeurs, parce qu’aucune détermination psychologique ou sociale ne peut nous dispenser de chercher ce qui absolument, c’est-à-dire non pas seulement pour moi comme sujet particulier qui recherche mon bien propre, ni non plus pour la collectivité réelle à laquelle j’appartiens, ma famille, ma classe sociale, ma communauté religieuse, mon pays, mais ce qui vaut universellement pour tout homme.

Le devoir moral n’est au fond que la forme de cette exigence : ce qui doit valoir pour moi doit valoir pour tout homme. Je suis donc l’auteur de cette loi que pose ma conscience, à laquelle j’adhère librement par ma volonté, et pourtant, comme loi, elle représente une universalité, une nature, à laquelle ma subjectivité particulière doit se souvenir nécessairement.

Les grandes orientations de la morale

Le bien ou le devoir.

L’habitude de définir l’exigence éthique par le devoir ( déon , en grec), c’est-à-dire par l’obéissance à une loi, caractérise la philosophie moderne. La question kantienne : “que dois-je faire ?” en est la forme par excellence et définit ce qu’on appelle les morales déontologiques. Dans l’Antiquité au contraire, la question morale est celle du but, de la fin ( télos , en grec) de la vie humaine. Cette fin s’appelle aussi le Bien.

Mais les morales antiques n’opposent pas comme nous le faisons le bien moral et les agréments de la vie. Ce sont des morales téléologiques. Pour les philosophes antiques, l’ensemble des biens auxquels tend la vie humaine est le bonheur, et l’état de perfection de la vie heureuse est le Souverain Bien. La vertu n’est pas faite de renoncement, elle est cette disposition à bien vivre que l’on acquiert par la connaissance philosophique.

Le problème essentiel de la philosophie est donc de déterminer quelle est la fin suprême de la vie humaine. Comme on le voit par exemple chez Aristote, cette fin est à la fois parfaite ( elle est l’activité de l’âme qui correspond à la nature propre de l’homme, la vie raisonnable), et complète ( elle n’exclut pas la recherche des autres fins de la vie. L’homme cherche à atteindre pour lui-même une perfection qui ne contrarie pas la nature, mais l’accomplit et où les prescriptions concernant le corps jouent un grand rôle. On peut parler avec Michel Foucault de “souci de soi”.

Moi, l’autre ou l’humanité

Le “souci de soi” qui caractérise les morales antiques est pourtant souvent solidaire d’un projet politique : la justice comme harmonie des parties de l’âme correspond à la justice dans la cité et l’amitié ( philia en grec) est l’idéal de communauté des sages.

Avec le christianisme, ce sont l’oubli de soi, le sacrifice pour l’autre qui définissent l’idéal éthique. Les morales de l’amour, de la charité, mais aussi toutes les morales fondées sur le sentiment, nous ont appris à ne pas faire à l’autre ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fît. Elles reposent sur le dévouement à autrui (altruisme), au prochain, ou sur l’identification à sa souffrance (pitié, bienveillance, compassion, sympathie).

Mais m’accorder aussi la valeur que j’accorde à tout autre homme : c’est le choix des morales de l’universel, de la valeur de la personne humaine en moi comme en tout homme, qui définissent aussi des devoirs envers soi-même.

Le cœur ou la raison

Il est tentent de dériver la moralité d’un sentiment innée, comme le fait Rousseau . La raison est avant tout la faculté de calculer, de raisonner, elle me compare aux autres et se met au service de mon propre amour, elle détermine mon intérêt et m’oppose aux autres. Comment pourrait-elle m’empêcher de faire du mal ? Pour être moral, il faut que je m’identifie à eux, que je souffre quand ils souffrent : cela ne peut venir que du cœur, de la voix de la nature ou de Dieu, de la conscience, quand elle n’a pas étouffée la vie sociale. D’ailleurs le remords, la culpabilité, la mauvaise ou la bonne conscience, l’amour du prochain, ne sont-ils pas des sentiments ?

Mais un sentiments peut-il être morale ? S’il nous pousse à faire le bien, n’est-ce pas que nous y sommes intéressés d’une quelconque manière ? L’égoïsme, le désir de ne pas souffrir nous mêmes s’y mêlent. Freud dira même que l’amour du prochain est une forme sublimée de la pulsion sexuelle. Un sentiment ne peut pas être un devoir parce qu’il ne se commande pas. Et peut-il avoir une valeur universelle ? A l’heure du business du cœur et de la charité, nous savons bien que nous sommes capables de nous émouvoir que pour les causes qui nous touchent ou qui nous concernent.

La télévision réussit parfois à faire vibrer la corde sensible en nous alors que nous restons indifférent à la détresse que nous côtoyons tous les jours ou à celle qui nous est présentée comme banale. Il faudrait alors, comme le fait Kant, fonder la morale non sur le cœur, mais sur la raison : le seul sentiment véritablement moral serait le respect que nous éprouvons pour la loi morale, il humilie notre nature sensible mais nous élève comme êtres raisonnables.

La volonté et les actes

La morale du devoir.

“De tous ce qu’il est possible de concevoir dans un monde et même généralement hors du monde, il n’est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement une bonne volonté”, dit Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs . La volonté est bonne quand l’action a été accomplie par devoir, c’est à dire par pur respect pour la loi morale universelle et non par intérêt ou par inclination. Le marchand qui ne trompe pas l’enfant inexpérimenté sur le prix de ses articles peut agir ainsi uniquement pour conserver sa clientèle ; le philanthrope qui a un tempérament naturellement bienveillant peut ne faire le bien qu’en suivant son penchant : ils ne sont pas moraux même si leurs actes sont conformes au devoir.

A la différence des impératif hypothétiques qui sont de la forme : “si tu veux, alors tu dois…”, et qui ne nous commandent qu’en vue d’une fin particulière ou de la recherche du bonheur, l’impératif catégorique, la loi morale, nous commande sans condition, absolument : “Tu le peux parce que tu le dois”. Il est unique, car il se définit non pas par un contenu, une fin particulière, mais par la forme même de la loi qui devient le principe déterminant de la volonté : cette forme, c’est l’universalité. Si je peux universaliser la maxime de mon action sans me contredire, sans qu’elle rende contradictoire l’idée d’une nature humaine où tous les hommes feraient comme moi, alors j’agis par devoir.

La seule fin en soi susceptible de déterminer universellement la volonté est la personne humaine, considérée “toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen”. Elle n’a pas seulement du prix (on peut l’utiliser comme les choses, s’en servir comme l’implique la vie sociale), elle a en même temps une dignité, elle mérite le respect, ce qui condamne toute condition ou attitude qui la dégraderait.

A l’hétéronomie d’une volonté déterminée par des mobiles empiriques, la loi morale substitue l’autonomie de la volonté, son pouvoir d’être à elle même sa loi, d’instituer une législation qui vaille pour tout être raisonnable. Kant appelle cette communauté idéale d’être raisonnables “le règne des fins”.

Ethique de conviction et éthique de responsabilité

Mais le formalisme kantien suffit-il à déterminer le contenu de l’action ? Peut-on faire l’économie des conséquences de nos actes pour définir la moralité ? Certes, le rigorisme kantien n’est pas la casuistique que Pascal caricaturait dans les Provinciales , cet examen de cas de consciences qui finit toujours par trouver une bonne intention aux actes immoraux.

Pour Kant, il faut à la fois que l’acte soit bon et que l’intention le soit. Mais le principe formel du devoir exclut de prendre en compte les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises. Benjamin Constant objecte à Kant l’exemple d’un homme qui considérerait comme un crime de mentir même s’il s’agissait de cacher à des assassins, que son ami qu’ils poursuivent s’est réfugié dans sa maison. Kant lui répond que la responsabilité morale considère que le mensonge “nuit toujours à autrui : même si ce n’est pas à un autre homme, c’est à l’humanité en général, puisqu’il disqualifie la source du droit”.

Mais quand les circonstances m’imposent de choisir entre sauver la mère et sauver l’enfant, entre l’intérêt de sauver le vieillard agonisant et celui du jeune père de famille bien portant puis-je en conscience ne pas choisir ? Pourtant, n’ont-ils pas tous la même dignité et les mêmes droits ? Comment en conscience pourrai-je choisir ? L’éthique de conviction nous impose de ne pas tenir compte des circonstances mais seulement de l’idée pure du devoir. L’éthique de responsabilité nous impose d’intégrer à l’exigence éthique de la représentation des conséquences prévisibles de nos actes.

A l’opposé de la morale kantienne du devoir, les philosophes utilitaristes anglais comme Bentham ou Stuart Mill ont fait du bonheur du plus grand nombre et de l’intérêt commun le principe de la moralité. Le calcul de la quantité et de la qualité des plaisirs et l’harmonie entre les intérêts individuels et le bonheur commun constituent les seuls critères d’évaluation.

L’universel en question et l’homme-dieu

Aucune morale générale ne permet de résoudre un conflit de devoir : tuer pour lutter contre l’oppression ou ne pas tuer et être complice de l’oppression, comment trancher ? Pour Sartre, le sens de nos actes n’est pas fixé d’avance par des règles a priori . L’homme invente par ses actes des valeurs : en se choisissant, il choisit l’homme.

Si Dieu n’existe pas, “tout est permis”. Le matérialisme athée que redoutait Dostoïevski et qu’il mettait dans la bouche d’Ivan Karamazov semble bien avoir ouvert cette nouvelle époque de “l’homme-dieu”. Pas une époque sans morale ni religion, mais un trop-plein de morales. Entre le relativisme, l’utilitarisme des sociétés libérales, l’humanisme rationaliste, les morales de l’amour et du cœur, il faut choisir.

C’est à chaque homme de fonder l’exigence morale : il ne la trouve pas toute faite. Quel autre recours que la pensée, dit Hannah Arendt dans Considérations morales , aurions-nous pour juger des cas particuliers quand nous ne disposons d’aucune règle préétablie pour dire “c’est bien”, “c’est mal”, que les cartes sont sur la table et qu’il faut prévenir des catastrophes.

La difficulté de penser vient de ce qu’il se présente comme une obligation qui s’impose à nous sous la forme de règles générales qui doivent valoir pour tous les hommes et qui doit être librement choisie par chacun de nous. On ne peut se contenter de réduire cette exigence à la pression que la société exerce sur nous. Mais la tentation philosophique pour trouver en l’homme un fondement universel de moralité soulève aussi bien des difficultés. Il reste que le devoir, quels que soient sa forme et son contenu, exprime la nature de l’homme comme être qui ne se contente pas d’accepter en lui le donné naturel ou social, et s’efforce de construire librement son humanité.

Philosophie morale ou Philosophie éthique ?

Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la première renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.

Chez certains penseurs, la philosophie éthique est une philosophie dérivée de l’ontologie ( Platon, Sartre ), chez d’autres dérivée de la politique ( Aristote ). Certains inversent même le rapport théorique / pratique : la philosophie morale est la philosophie première ( Lévinas ), c’est d’elle que doit découler les autres branches de la philosophie.

L’origine de la morale :

Il y a deux manières d’envisager la source de la morale :

– la théorie hétéronome de la morale : l’homme reçoit la morale d’ailleurs qui de lui-même (Dieu, la loi morale, la société). C’est la position de Saint-Thomas, Kant ( Critique de la Raison Pratique ), Schopenhauer, Bergson ou encore Durkheim .

– la théorie autonome de la morale : l’homme crée, invente lui-même les principes de son action ( Nietzsche, Sartre, Camus )

Courants de la philosophie morale :

Voici une brève présentation des principales branches de la philosophie morale, depuis l’Antiquité à nos jours.

– Formalisme ou Déontologisme : La philosophie pratique de Kant se rattache à ce courant. Le formalisme affirme que la morale d’un acte dépend de la forme de l’acte, et non de son contenu.

– Individualisme : L’individualisme, en moral, pose la primauté de l’individu sur la totalité sociale : les valeurs émanent de l’individu. Nietzsche ou Dumont sont des représentants de l’individualisme moral.

– Eudémonisme : Selon l’eudémonisme, le but de l’action est la recherche du bonheur.

– Pessimisme : Le pessimisme, en moral, consiste à penser le mal l’emporte sur le bien, l’homme est donc condamner à mal agir.

– Utilitarisme : L’utilité doit être le critère de l’action. Selon les utilitaristes, le principe d’utilité suppose une recherche calculée des plaisirs (arithmétique des plaisirs). A la fois en termes quantitatifs et qualitatifs.

– Hédonisme : Le bonheur est le plaisir immédiat. Le bonheur est jouissance.

– Stoïcisme : C’est le concept de destin (fatum) qui régit la morale des stoïciens. Les actions de l’homme doivent être guidées par l’acceptation du destin. L’homme ne maîtrisant que son regard sur les choses, et non les choses elles-mêmes.

– Épicurisme : La morale épicurienne consiste à ne satisfaire que les plaisirs naturels et nécessaires.

– Conséquentialisme : Seules les conséquences d’un acte permettent de le qualifier en termes de moral ou d’immoral.

– Cynisme : Le cynisme consiste à mépriser la morale, les conventions ou encore les traditions.

– Relativisme éthique : Le relativiste considère qu’aucune morale ne peut prétendre à l’universel, que les cultures ont une morale propre, équivalente les unes aux autres.

– Altruisme : L’altruisme affirme que seuls sont moraux les actes guidés par le désintéressement et l’amour d’autrui.

– Nihilisme : Le nihilisme défend une conception selon laquelle il n’existe pas d’absolu, de morale transcendante.

– Existentialisme : L’homme invente son chemin et sa morale librement. Le salaud, au contraire, guidé par l’esprit de sérieux, se cache derrière une morale héritée.

10 Philosophes majeurs de la morale et leur œuvre morale principale :

– Platon : C’est dans le Gorgias de Platon que sa philosophie morale s’illustre le mieux, même si la République présente également les principaux concepts de la philosophie morale platonicienne.

– Aristote : Ethique à Nicomaque

– Rousseau : De l’origine des inégalités parmi les hommes

– Kant : Métaphysique des Mœurs

– Hume : Traité sur la Nature Humaine

– Nietzsche : La Généalogie de la morale

– Schopenhauer : Aphorismes sur la sagesse (très facile à lire)

– Spinoza : Éthique

– Sartre : L’existentialisme est un humanisme (très facile à lire)

– Lévinas : Totalité et Infini ( ouvrage difficile pour les néophytes)

Nos articles de Philosophie morale & éthique :

Kant et le bonheur.

Kant : Une anti-philosophie du bonheur Le bonheur chez les Grecs La tradition philosophique, depuis Aristote, a associé bonheur et vie contemplative. Le bonheur se différencie du divertissement…

Sénèque : La Vie Heureuse

De la Vie Heureuse (Analyse) De La Vie Heureuse est un texte de Sénèque, philosophe romain de l’école stoïque. Dans cette œuvre, Sénèque tente de définir ce qu’est le bonheur et par quel moyen l’homme peut y parvenir…

Nietzsche et la morale

Après l’article sur la mort de Dieu chez Nietzsche et son invitation à devenir ce qu’on l’on est, penchons nous sur la morale défendue par le philosophe allemand. Dieu et la morale des esclaves…

Le philosophe Alain : Bonheur, Morale et Liberté

Le philosophe Alain (1868-1951), de son vrai nom Emile Chartier, est l’auteur des fameux: – Propos (1908-1919) – Système des beaux-arts (1920) – Propos sur le bonheur (1928) – Idées (1932) – Eléments de philosophie (revus en 1940)…

Hans Jonas : Le Principe Responsabilité

L’Humanité à venir a-t-elle des droits ? Par Laurence Hansen-Love Laurence Hansen-Love, plume renommée de la philosophie, éditrice, auteur de nombreux ouvrages et blogueuse influente…

Socrate : Nul n’est méchant volontairement

Rousseau : l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt.

Rousseau et la bonté de l’homme : Une philosophie de la Nature La philosophie de Jean-Jacques Rousseau constitue un immense édifice moral et politique. Depuis l’Emile jusqu’au Contrat Social …

You may also like

La philosophie de Saint Thomas D’Aquin

L’amour chez Platon

La philosophie indienne

La vie est une marge (Tribune)

Code Promo Fnac Livres 2022

Apologie de Socrate de Platon

29 Comments

- Ping : Eudémonisme - FAQ

- Ping : Le philosophe Alain : Bonheur, Morale et Liberté

- Ping : Le Visage chez Levinas

- Ping : Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas

- Ping : Kant : Fondements de la Métaphysique des moeurs

- Ping : Aristote : L'Ethique à Nicomaque

- Ping : Peter Sloterdijk et l'eugénisme : Régles pour le parc humain

- Ping : Critique de la Raison Pratique de Kant

- Ping : Nietzsche : Généalogie de la morale

- Ping : L’autonomie chez Kant

- Ping : L'amour - Définition Philosophique

- Ping : Citations de Vauvenargues

- Ping : Citations de Marc-Aurèle

- Ping : Citations de Bentham (Jeremy)

- Ping : Hans Jonas : Le Principe Responsabilité

“Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la seconde renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde fait plus référence aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”

La seconde renvoie, La seconde fait reference, Et la premiere elle sert a quoi ?

Merci, l’article a été corrigé pour plus de clarté sur ce point

L’article n’a toujours pas été corrigé…..

Deux “seconde” ne peuvent coïncider, il faut trancher. Dans votre texte, elles doivent se succéder.

“Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la seconde renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”

Merci pour votre site stimulant.

Sorry, j’arrive en second sur le sujet.

Ma contribution ne s’inscrit pas dans le sillage d’un commentaire complementaire, mais plutôt d’un souci de clarification. Il s’agit de la difference à établir entre l’ethique et la morale. Mieux la primauté de l’une sur l’autre

Félicitations pour votre très bon site! Juste ceci, pour l’instant. Sur la page http://la-philosophie.com/philosophie-morale, serait-ce plutôt:

“Philosophie morale ou Philosophie éthique ? Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la PREMIÈRE renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”

plutôt que ce qu’on y lit (Si la seconde…)? Continuez votre très bon travail! Mes sentiments les plus distingués

- Ping : Philosophie morale à l’école du Père M-D Philippe | Juriste d'Etat – Droit Public

parlant du relativisme morale je dirai que ça a sa raison suffisante d’être .Que de parler d’un acte ou d’une action morale de manière universelle c’est erroné la conception philosophique de la morale. d’avis avec Blaise Pascal, Prothagoras: il n’y a aucune vérité existante de façon universelle car elle est portée aux jugements subjectifs pour ce qui est de sa valeur. alors Morale=Manière propre à un individu.

Salut, je me rencontre face à un professeur qui intitule son cours : “Philosophie morale ou éthique philosophique”. Mais là j’ai du mal à gommer les deux termes au même pieds d’égalité !

Je voudrais savoir les nuances relatives à chaque concert pour placer chacun à sa place, sinon ça créé confusion…

Merci avant tout pour ce site passionnant! Je suis malheureusement sensible aux fautes d’orthographe et de syntaxe? Disposez vous de correcteurs ou correctrices? J’aimerais pour vous que la qualité du fond soit mise en valeur par la qualité de la forme.

En tout cas je vous lirai toujours tellement vos publications sont intéressantes.

Bonjour Christian ! Merci de votre question et de l’intérêt que vous portez à nos publications. Je vous parle en tant que chargé de la communication. Notre groupe éditorial est très réduit pour le moment, mais cela changera certainement bientôt. Je suis tout aussi sensible que vous aux fautes d’orthographe (même si j’en fait moi-même souvent, je dois bien l’avouer). Si vous souhaitez investir un peu de votre temps en tant que correcteur/éditeur, je crois pouvoir vous dire que nous en serions honoré.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

Dictionnaire de philosophie en ligne

Comment rédiger une introduction de dissertation

Comment rédiger son intro de dissertation de philosophie ? Quelles sont les étapes obligatoires ? Celles facultatives ? Et quand vaut-il mieux l’écrire ? On fait le point sur la méthode de l’introduction.

L’introduction est le premier contact avec le lecteur ou la lectrice. C’est un moment important, qui montre déjà si vous maîtrisez la méthode. Un correcteur ou une correctrice connaît à peu près votre note rien qu’en lisant l’introduction. Autant ne pas la bâcler !

Une introduction est toujours structurée en 3 ou 4 étapes :

- Accroche (facultative)

- Définition des termes du sujet

- Énoncé de la problématique

- Annonce de plan

La personne qui corrige va chercher ces étapes dans votre texte. Si elle n’y parvient pas, c’est que votre introduction est confuse ou manque de structure. Il faut donc être le plus clair possible. Une bonne idée est de revenir à la ligne à chaque nouvelle étape. Vous indiquez ainsi visuellement le changement et aidez à suivre votre pensée.

Étape 1 : l’accroche

Article détaillé → Faire une accroche

C’est une étape facultative. Elle consiste à prendre un élément “accrocheur” pour capter l’attention du lecteur ou de la lectrice. On part de quelque chose “hors philosophie” (fait historique, événement récent, fiction, etc.) et on amène vers le sujet. L’idée est de ne pas démarrer trop sèchement, directement en donnant la définition des termes du sujet.

Étape 2 : définir les termes

Article détaillé → Définir les termes

Il s’agit d’expliciter le sens qu’on donne aux mots du sujet. Fournir des définitions permet d’être d’accord sur “de quoi on parle” et évite les malentendus. Pensez à un sujet sur la morale : il vaut mieux définir la morale dès le départ, sinon on risque de ne pas se comprendre.

Étape 3 : poser la problématique

Articles détaillés → Comment trouver la problématique ? + Poser la problématique

La définition des termes fait apparaître un problème intellectuel, un paradoxe. C’est ce qu’on appelle la problématique. L’introduction doit expliquer clairement quel est ce problème. Il ne s’agit pas juste de poser une question, mais de montrer que quelque chose “ne fonctionne pas” avec les définitions.

C’est une étape cruciale de la copie. Si vous n’identifiez pas de problème, vous n’avez pas de raison d’écrire de dissertation. En réalité, toute votre dissertation est un essai pour solutionner ce problème. Vous devez donc être très pédagogique.

Étape 4 : annoncer le plan

Article détaillé → L’annonce de plan

Une fois le problème présenté, on déroule les étapes de sa résolution. C’est-à-dire le plan. Annoncer le plan montre que vous savez où vous allez et donne une idée de la progression que vous allez suivre. En pratique, il s’agit de faire 3 phrases qui décrivent rapidement le contenu de vos 3 parties.

Certains enseignants préfèrent du suspense ( sic ) et disent que l’annonce de plan est facultative. D’autres affirment l’inverse : “S’il n’y a pas d’annonce de plan, c’est qu’il n’y a pas de plan”. Pour être prudent mieux vaut toujours annoncer son plan.

Et après l’intro ?

Article détaillé → Faire une sous-partie

Une fois l’introduction rédigée, vous allez écrire votre développement. Il se compose souvent de 3 grandes parties , qui contiennent chacune 3 sous-parties. Chaque sous-partie doit affirmer une idée et donner une raison d’accepter cette idée.

Quand rédiger l’introduction ?

L’introduction peut se rédiger avant d’écrire le développement, ou bien à l’inverse après l’avoir écrit. Chaque option à ses avantages et ses inconvénients. Rédiger l’introduction en premier suppose davantage de maîtrise, mais donne souvent un résultat plus convaincant. L’écrire après le développement permet de rattraper des erreurs, mais ne garantit pas de sauver la copie.

On peut aussi écrire les définitions et la problématique d’abord, et compléter l’annonce de plan une fois la copie entièrement rédigée. Cela permet d’avoir une idée nette de la problématique et du sens des mots, sans obliger à suivre un plan qu’on n’a pas complètement prévu.

Crédit photo : Cosmos Pencil Tablet Paper par Calsidyrose (CC-BY).

Dernière modification :

Publication initiale :

Dicophilo soutient ces associations et projets :

- Zero Waste France , pour réduire notre impact écologique

- Framasoft , pour dégoogliser Internet

- L’éthique minimale de Ruwen Ogien

- La Quadrature du Net , pour nos libertés numériques

Ces liens sont mis là gratuitement.

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : La morale

Est-ce à la justice de dire où est le mal ?

La question de départager le bien et le mal est un débat vieux comme la philosophie elle-même. Ce dilemme, « Est-ce à la justice de dire où est le mal ? », révèle l’interaction entre les notions éthiques et juridiques, concept central à notre coexistence sociale.

- Dissertations

Au nom de quoi peut-on reprocher à autrui d’être égoïste ?

La dissertation qui suit interroge le principe de la critique d’égoïsme. Autrement dit, elle se demande sur quelle base, quel principe ou quelle morale, une personne peut adresser à une autre le reproche d’être égoïste.

Agir moralement, est-ce nécessairement lutter contre ses désirs ?

La question de l’articulation entre morale et désir soulève un vaste débat. Agir moralement, implique-t-il forcément une opposition à nos désirs ? Cette dissertation tentera d’éclaircir ce sujet complexe, en analysant diverses perspectives philosophiques.

A quelles conditions un acte est-il moral ?

Aborder la question morale se révèle complexe : à quelles conditions un acte est-il moral ? S’interroger sur cela conduit à examiner notre compréhension de la moralité, ses fondements et ses implications, tout en se situant dans le cadre de diverses théories éthiques.

Avoir bonne conscience, est-ce un signe suffisant de moralité ?

La dissertation philosophique traitera du thème de la bonne conscience en relation avec la moralité. Le sujet nous invite à questionner les liens entre conscience morale personnelle et les standards universels de justesse et d’intégrité.

- La conscience

Le droit peut-il être indépendant de la morale ?

Cette dissertation explore la question de l’indépendance du droit par rapport à la morale. Elle questionne si le droit, en tant que système de règles, peut exister et fonctionner sans être influencé ou guidé par des principes moraux.

La morale a-t-elle un rôle à jouer dans les sciences ?

C'est un corrigé avec le plan, quelques pistes a suivre. Facile à comprendre, il m'a valu d'avoir un 16.

I. L'analyse du sujet

Le terme "morale" peut être considéré sous différents angles. Il peut s'agir des exigences morales dont est porteur le savant au même titre que n'importe quel autre être vivant en société.

Il peut aussi s'agir de la déontologie - i.e. de l'ensemble des règles et des valeurs qui guident sa conduite - dans le domaine de recherche qui est le sien. Bien sûr les deux sens sont reliés car il parait difficile de couper le second du premier mais il ne faut pas ignorer que le savant se trouve confronté à des responsabilités spécifiques. Le savant peut-il se contenter de dire "je m'occupe de ma recherche et rien d'autre ?" Toute vérité est-elle bonne à divulguer ? Ne peut-il pas aussi à l'occasion prévoir quels usages peuvent être faits de ses découvertes ?

Peut-il se voir, dans ces conditions, attribuer une responsabilité lorsque des conséquences indésirables découlent de ses travaux ? Comment doit-il réagir lorsque ses travaux sont financés par des institutions dont les finalités n'ont rien de scientifique ?

Doit-il accepter le rôle d'expert que les politiques et parfois certains intérêts privés veulent lui faire jouer ?

La science moderne s'est constituée à partir du XVIIe siècle autour de l'idée de publicité des raisons : en opposition à l'alchimiste qui officie en secret pour des initiés, le savant moderne expérimente, publie ses résultats et livre ses arguments à l'examen et à la discussion.

La conséquence de ceci est que ces résultats deviennent exploitables à des fins étrangères aux buts de la science : économiques, militaires etc.

En étant publiés les travaux scientifiques sortent du cercle des gens qui y sont scientifiquement intéressés.

Ceci est d'autant plus vrai que la recherche est financée soit par l'Etat (comme le souhaitait déjà BACON) soit par des fondations privées qui sont aussi soucieuses de récupérer le fruit de leur investissement.

Se pose donc la question de l'articulation entre science et technique.

On appelle aujourd'hui "technique" une pratique rationnelle, en fait une pratique fondée sur l'application de connaissances scientifiques.

Le savant peut-il être tenu pour responsable des utilisations technologiques de son travail ? Doit-il leur être indifférent ? Peut-il s'en tenir à une éthique de la recherche de la vérité sans aucune autre considération

II. Développement

A. Science et technique

Le caractère public de la recherche scientifique (publicité des raisons, voire du financement) entraîne des conséquences étrangères au travail scientifique lui même.

L'exploitation technique des résultats de la science appartient aux politiques ou à des intérêts privés. Cette exploitation entraine des conséquences qui ne sont pas voulues par le savant ni même parfois par ses promoteurs eux-mêmes (cf : notion de risque technologique).

Quelle attitude le savant doit-il adopter face à cela ? Doit-il considérer que l'exploitation de ses résultats ne lui appartient plus et que sa seule tâche est la recherche de la vérité ?

Dans ces conditions, le savant pourrait se contenter d'une déontologie au sens strict c'est à dire de règles régissant ses relations avec ses pairs : il pourrait alors se sentir quitte en observant des régles d'honnêteté intellectuelle, en ne s'attribuant pas des vérités trouvées par d'autres etc...

La question est de savoir si le savant peut sans remords abandonner à d'autres l'exploitation pratique de son travail. Ceci est d'autant plus vrai que l'on s'attache aux sciences appliquées, mais la recherche fondamentale n'échappe pas non plus à cette question. Il suffit de penser par exemple à l'utilisation militaire de la recherche nucléaire.

B - Les fondements de la relation science/technique

Ceci nous amène, sur un plan plus ontologique, à repérer certains enjeux fondamentaux de la relation science/technique : si on attribue une responsabilité au savant, au delà du respect des règles élémentaires du travail scientifique, c'est parce que la science produit des phénomènes que la nature, livrée à elle-même ne produirait pas. Ces phénomènes peuvent être tenus pour naturels (en ceci qu'ils suivent une loi de la nature) ; mais ce sont aussi des artifices en ceci que ce sont de purs produits du travail de laboratoire. Comme l'avait bien vu HANNAH ARENDT, les frontières du naturel et de l'artificiel sont ainsi brouillées à mesure que la science démultiplie nos possibilités d'action sur la nature. Par ce fait même, le savant se trouve "engagé" socialement et ontologiquement, plus qu'il ne le voudrait peut-être, ceci conduisant à détruire la fiction d'une autonomie absolue du champ scientifique. Mais n'impute donc-t-on pas au savant dans ces conditions des conséquences qu'il n'a à aucun moment voulues ? Et ceci n'est-il pas de nature à inhiber le travail de la recherche ?

C - Déontologie du savant et morale du citoyen